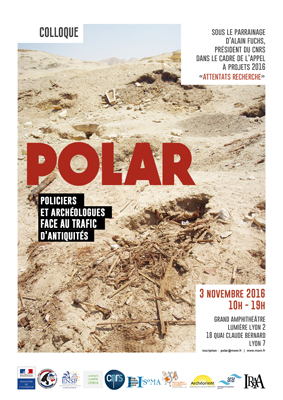

Police et archéologues face au trafic d'antiquités

Pillage et trafic des biens culturels : pour un partage inédit des savoirs et des savoir-faire entre archéologues et services de police.

Colloque et workshop organisés par les laboratoires de la MOM, l'Ecole nationale supérieure de la police et la Direction centrale de la police judiciaire, Office central de lutte contre le trafic de biens culturels.

- jeudi 3 novembre 2016 - Université Lumière Lyon 2 - grand amphi - 18 quai Claude Bernard - Lyon 7

- Un workshop se réunira le 4 novembre pour prolonger la réflexion autour des acquis du colloque.

- affiche (.pdf)

- programme (.pdf)

- Brochure POLAR 2016, État des lieux du trafic culturel (.pdf)

- communiqué de presse (.pdf)

Echos Presse

- article de Lyon Capitale - 28/10/2016

- article du journal Le Progrès - 02/11/2016

- article de Lyon Plus - 03/11/2016

- journal France Inter du 4 novembre - 7h du matin - à 10'52

Programme du colloque

10h : Ouverture par Françoise Le Mort, CNRS, directrice de la MOM, et Patrick Laclémence, professeur à l’Université Technologique de Troyes, directeur du centre de Recherche de l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP)

Session 1 – Procédures et prévention

Modérateur : Nicolas Grimal, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, secrétaire général de la commission consultative des recherches archéologiques du ministère des Affaires étrangères et du Développement international

10h30 : La prévention et la lutte contre le pillage archéologique en France

Yann Brun, conseiller Sûreté pour les archives et l'archéologie, ministère de la Culture et de la Communication

11h : L’OCBC face au trafic d’antiquités

Ludovic Ehrhart, chef de l’Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels (OCBC, DCPJ)

11h30 : Le rôle des douanes dans la lutte contre le trafic de biens culturels

Philippe Bock, inspecteur des douanes, Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

12h : L’argent du trafic de biens culturels : volumes, détection, procédures et prévention

Julie Chevallier, chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information, TRACFIN

Discussion

12h30-14h : Pause déjeuner

Session 2 – Expertise et marché de l'art

Modérateur : Christian Sermet, attaché de conservation du patrimoine, responsable du service des expositions, musée des Confluences

14h : Le commissaire priseur face au trafic : loi, déontologie et bonnes pratiques

Alexandre Giquello, président du conseil de surveillance de Drouot

14h30 : La place des professionnels dans la lutte contre le trafic d’oeuvres d’art

Frédéric Castaing, président de la Compagnie Nationale des Experts (CNE)

15h : Renseigner les provenances : un processus d'authentification de l'oeuvre d'art

Laure Chevalier, dirigeante d’AGALMATA, chargée d’enseignement à l’université Panthéon-Assas (expertise des oeuvres d’art et marché de l’art) et Elodie Jeannest de Gyvès, directeur de Projet «Provenances» AGALMATA.

15h30 : La lutte contre le trafic de biens culturels en Suisse. Quels défis ?

Jean-Robert Gisler, Privat-docent, Université de Fribourg

Discussion

16h : Pause

Session 3 – Coopération internationale

Modérateur : Rémy Boucharlat, directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire Archéorient

16h30 : Le trafic des monnaies en contexte de guerre au Proche-Orient

Frédérique Duyrat, directrice du département des Monnaies, médailles et antiques Bibliothèque Nationale de France

17h : Le patrimoine culturel et archéologique de Libye : menaces, dommages et espoirs, conséquences d'un chaos politique

Vincent Michel, professeur, université de Poitiers, directeur de la mission archéologique française de Libye (HeRMA-CERLA)

17h30 : Une seconde mort. Saccage, pillage et trafic des sculptures funéraires de Cyrénaïque (Libye)

Morgan Belzic, doctorant, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

18h : Le rôle du Syndicat national des Antiquaires, sa déontologie, son action et ses propositions face aux disparités européennes

Dominique Chevalier, président du Syndicat national des Antiquaires

Discussion

18h45 : Clôture par Ludovic Ehrhart, pour la Direction Centrale de la Police Judiciaire

Le projet est financé par l'appel à projets « Attentats Recherche » du CNRS pour la période du 21 mars au 31 décembre 2016.

Le trafic de biens culturels recouvre un phénomène complexe dans ses implications juridiques, sociologiques, économiques et culturelles. Il désintègre des pans de mémoire collective, prive la communauté humaine des témoins de son histoire et empêche l’interprétation future des réalisations d’une société en décontextualisant les objets. Il représente une gigantesque économie souterraine, participe au financement de groupes terroristes et contribue à la déstabilisation des régions proche et moyen-orientales.

Aujourd’hui, ce phénomène nécessite la coopération de plusieurs acteurs afin d’être compris, et ralenti. Les professionnels du patrimoine culturel et les forces de l’ordre sont les plus à même de lutter contre le trafic de biens culturels, et partagent des objectifs communs de protection, réparation et prévention. Ils gagneraient donc à engager un dialogue.

Le projet propose de partager les savoirs et savoir-faire professionnels de ces professions confrontées au pillage et au trafic de biens culturels, et plus particulièrement dans les pays en conflits.

Le projet comporte trois jalons principaux :

- Réunir les experts

- Comprendre le phénomène

- Partager les savoir-faire en formations bilatérales

Ses objectifs :

- Renforcer les capacités d’anticipation et de répression dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité

- Permettre un enrichissement croisé des savoirs, des compétences et des réseaux nationaux et internationaux mobilisables :

* identification des sites de pillage et des biens accaparés,

* surveillance internet des reventes de biens non signalés volés mais issus de fraudes,

* sollicitation d’expertises scientifiques rapides ou alertes pré-organisées des services de répression,

* sensibilisation renforcée par des formations courtes.

Les partenaires :

- Les laboratoires de la MOM

- Ecole nationale supérieure de la Police

- Direction centrale de la police judiciaire, Office central de lutte contre le trafic de biens culturels