Un aperçu des résultats de la campagne de fouilles 2013

Depuis 2000, une équipe dirigée par Laurent Coulon (CNRS / HiSoMA) fouille le secteur des chapelles osiriennes situées au nord de la grande salle hypostyle de Karnak, le long d'une voie dallée menant au temple de Ptah. La fouille est menée grâce au soutien de l'IFAO, du CFEETK, des UMR HiSoMA et Orient et Méditerranée - Mondes pharaoniques ainsi que de l'INRAP. La douzième saison s'est déroulée du 28 janvier au 6 mars 2013. Les résultats les plus significatifs en sont présentés ici.

Le site et son contexte

La chapelle d'Osiris Ounnefer Maître des aliments est l'un des trois édifices consacrés au dieu des morts qui s'ouvrent sur la sinueuse voie dallée reliant la grande salle hypostyle de Karnak au temple de Ptah, lui-même situé le long de la partie nord de l'enceinte du temple d'Amon de Karnak.

Reconstruire la chapelle : du dessin à l'anastylose

Les ravages du temps subis par la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb Djefaou ont encore été aggravés par les prélèvements de blocs et les dégagements rapides effectués par les premiers explorateurs de Karnak au XIXe siècle, Karl Lepsius et Anthony Harris notamment.

L'étude du bâtiment que nous menons actuellement s'attache évidemment en premier lieu à déterminer sa configuration antique et ses décors et à les restituer le plus fidèlement possible. La reconstruction de la chapelle, aussi bien "virtuelle", par les dessins destinés à servir de base à la publication, que "réelle" par la restauration et l'anastylose, est entrée dans une phase d'achèvement cette saison. D'abord réalisés sous forme de dessins à l'encre sur calques par Rachid Migalla, les relevés épigraphiques ont été repris sous forme informatique et finalisés par Khaled Zaza et Anna Guillou. La technique des relevés s'appuie sur l'usage de plastiques sur lesquels les reliefs sont dessinés au feutre avant d'être photographiés à l'échelle.

Les dessins assemblés sont ensuite vectorisés sur Illustrator. Sur les dessins finaux, des éléments épars ou copiés autrefois et maintenant disparus sont replacés. La campagne 2013 a permis de réaliser une ultime campagne de vérifications et d'ajustements sur les dessins destinés au volume consacré à la publication épigraphique de la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb-Djefaou.

D'un point de vue architectural, les relevés effectués par Laurent Vallières ont permis d'assurer un certain nombre de restitutions, notamment pour la façade de la première porte ou la deuxième porte menant au naos. Ces restitutions apportent évidemment des compléments essentiels à l'étude épigraphique. Pour ce qui est du naos, des blocs appartenant à la corniche latérale ont pu être remis en place cette saison, grâce au concours d'Antoine Garric et son équipe.

Suite à la pose d'une structure métallique de renfort en 2012 et d'un fragment de linteau neuf permettant de la masquer, la partie supérieure de ce linteau a été également taillée et posée cette année.

Le programme de restauration des murs en brique de la chapelle, initié en 2010, a été poursuivi cette saison.

La partie ouest de l'enceinte de la chapelle a été reconstruite.

Parallèlement, les parties dégradées du dallage de la chapelle ont été complétées par un dallage neuf.

L'achèvement de cette restauration est prévu pour 2014.

Les fondations de la chapelle et les niveaux antérieurs.

L'exploration systématique des fondations du bâtiment a été poursuivie cette année dans la zone de la première porte, de la salle hypostyle, aux abords du naos et au nord de l'enceinte de la chapelle, sous la responsabilité de Cyril Giorgi. Ces différents sondages ont permis d'affiner la connaissance de la structure soutenant la chapelle comme des phases antérieures d'occupation de cet espace.

• Les fondations

Les sondages effectués les saisons précédentes et cette année montrent que la chapelle a été construite sur différentes plateformes de fondations en briques crues indépendantes les unes des autres. Ainsi, les colonnes de la salle hypostyle reposent par paires sur deux plateformes parallèles à l'axe de la chapelle, épaisses de quatre lits de briques. Le naos est quant à lui installé sur une plateforme d'environ 25 m2, de même largeur que lui mais qui déborde nettement à l'est par rapport à sa façade. Un dépôt d'un type particulier a été découvert à l'angle nord-est de cette plateforme. Il était constitué d'une jarre de grandes dimensions, près de l'ouverture de laquelle ont été découverts des fragments d'objets en bronze provenant très probablement de statues osiriennes.

• Une nouvelle chapelle ?

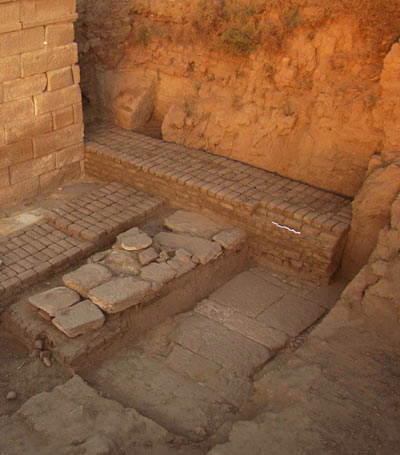

À l'angle nord-ouest de l'édifice, un sondage a révélé l'existence d'un dallage appartenant à un édifice antérieur à la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb-Djefaou et sur lequel a été fondé l'enceinte de celle-ci.

Il est composé de larges dalles de grès et de calcaire. Sur cette surface ont été mis au jour une céramique finement décorée, d’une tête de cobra en pierre qui orne généralement des frises architecturales, une pointe de flèche, ainsi que divers fragments de feuilles d’or. Un mur de briques borde cet espace à l'est, mais ses autres limites ne nous sont à ce jour pas connues. Il est plausible qu'il s'agisse là des vestiges d'un édifice osirien antérieur, qui daterait peut-être de la première moitié de la XXVIe dynastie ; les travaux des années précédentes ont pu montrer que plusieurs éléments d'une chapelle de Néchao II ont été remployés dans le secteur et, bien que cela ne soit à ce stade qu'une supposition, pourraient être mis en relation avec cette structure.

• Les installations culinaires de la Troisième Période intermédiaire

Un sondage réalisé au nord du naos lors des saisons précédentes a été repris dans le but d’étudier une petite zone d’activité déjà mis au jour, qui a pu être datée de la fin de la Troisième période intermédiaire - début de la XXVe dynastie.

Cette zone se compose d’un grand four domestique ainsi que d’une série de petites fosses dépotoirs aménagées par l’intermédiaire de petits murets de brique crues et de blocs de réemploi épigraphiés.

L'importante quantité de matériel céramique issue de ces niveaux, cette saison comme les années précédentes, fait l'objet d'une étude fine de chrono-typologie menée par Catherine Defernez et Stéphanie Boulet.

• L'enceinte au nom du grand prêtre d'Amon Menkheperrê (XXIe dynastie)

Au sud du naos, un massif de briques crues estampillées avait été mis au jour en 2012, révélant la présence d'une enceinte au nom du grand prêtre d'Amon Menkhéperrê (fils du roi thébain Pinedjem Ier, grand prêtre d’Amon à Thèbes vers 1039-990). Cette saison, le mur a bénéficié d’un nettoyage plus fin dans le but de prélever une brique et de réaliser une étude plus complète et de mettre en place un protocole de conservation. Lors de ce nettoyage d’autres types d’estampilles ont pu être identifiées par Fréderic Payraudeau.

Le parvis de la chapelle

Lors des précédentes saisons, une coupe stratigraphique avait été réalisée entre la voie de Ptah et la première porte de la chapelle et la fouille de la partie sud du parvis de la celle-ci avait été entreprise. Cette saison, un sondage a été effectué entre les niveaux inférieurs (XXVe-XXVIe dyn.) du massif secondaire situé au sud du parvis de la chapelle et la voie de Ptah afin d'identifier d’éventuels niveaux de circulation et les mettre en relation avec la rampe d’accès à la chapelle. Malgré une grande quantité de vestiges mobiliers et un sol marqué par une forte anthropisation, la fenêtre d’étude n’a permis d’identifier que des niveaux circulatoires partiellement conservés en raison des différentes modifications séculaires de la zone.

Le « quartier » ptolémaïque

A l’extérieur de la chapelle, entre la voie de Ptah et la façade de la chapelle d’Osiris Ounnefer Neb-djefaou, des structures d’époque ptolémaïque, interprétées comme les vestiges d’un atelier monétaire, avaient été fouillés en 2008. Dans le prolongement de ces travaux, une fouille a été menée par Thomas Faucher dans la partie sud du massif secondaire sur une surface de 20 m².

Une vaste zone construite en brique crue (murs, sols), qui s’étend sur toute la surface comprise entre la voie de Ptah et le temenos, semble s’organiser sur de nombreux niveaux d’occupations riches en vestiges céramiques, métalliques et en scories, où quelques fours ont été perçus. Le protocole de fouille mis en place (prélèvements de limons) a permis grâce à un tamisage fin et des travaux en laboratoire (étude microscope) de révéler la présence de micro déchets cuivreux, à mettre potentiellement en relation avec la zone d’atelier de bronzier.

De plus, une étude métallographique des vestiges issus de l’atelier de monétaire a été entrepris par Valérie Pichot, permettant une première reconnaissance des différents éléments recueillis cette année et les années précédentes et d’en affiner l’étude par la suite.

Composition de l'équipe en 2013 :

- Laurent COULON (égyptologue, CNRS - HiSoMA), Cyril GIORGI (archéologue, INRAP), Catherine DEFERNEZ (archéologue-céramologue, Orient et Méditerranée 'Mondes pharaoniques'), Hassan EL-AMIR (restaurateur, IFAO), Frédéric PAYRAUDEAU (égyptologue, Collège de France), Valérie Pichot (archéologue, Cealex), Gaël Pollin (photographe, IFAO), Laurent VALLIÈRES (topographe, INRAP), Alexandre RABOT (archéologue, Université de Lyon 2 - HiSoMA), Thomas FAUCHER (numismate-archéologue, IFAO), Anna GUILLOU (archéologue-dessinatrice, Amiens), KHALED ZAZA (dessinateur, IFAO), Stéphanie BOULET (céramologue, ULB Bruxelles) et Sylvie Marchand (céramologue, IFAO). Antoine GARRIC (tailleur de pierre, CFEETK) a participé à la restauration de la chapelle.- Nubi Mahmoud et Ghada Ibrahim, inspecteurs, représentaient le Conseil Suprême des Antiquités sous la direction d'Ibrahim SOLIMAN, directeur du temple de Karnak.

Les ouvriers sont dirigés par le Raïs Mahmoud Farouk.

- Bibliographie (Karnak, sanctuaires osiriens)

- Figures :

• Fig1 : La voie de Ptah et les chapelles osiriennes la bordant (© L. Coulon)

• Fig2 : La chapelle d'Osiris Ounnefer Neb Djefaou (au premier plan) et la chapelle dite d'Osiris maître de l'éternité (© L. Coulon)

• Fig3 : La chapelle d'Osiris Ounnefer Neb Djefaou en 2000, avant le début de la fouille (© Ph. Groscaux, CFEETK)

• Fig4 : Relevé épigraphique des scènes du corridor de la première porte à l'aide de films plastiques (© L. Coulon)

• Fig5 : Restauration en cours de la partie supérieure du naos (© L. Coulon)

• Fig6 : Restauration du mur d'enceinte en brique crue, partie occidentale, au sud-ouest du naos (© L. Coulon)

• Fig7 : État de la restauration de la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb Djefaou à la fin de la saison 2013. (© L. Coulon)

• Fig8 : Dallage restauré dans la salle hypostyle de la la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb Djefaou. (© L. Coulon)

• Fig9 : Jarre en dépôt à l'angle nord-est de la plateforme de fondation du naos de la chapelle (© C. Giorgi)

• Fig10 : Fragment de couronne osirienne découvert à proximité de la jarre (© Fr. Payraudeau)

• Fig11 : Partie nord-ouest de la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb-Djefaou avec, au premier plan, le dallage d'un édifice antérieur à la construction de l'enceinte (© C. Giorgi)

• Fig12 : Installations culinaires de la Troisième Période intermédiaire au nord-ouest de la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb-Djefaou (© C. Giorgi)

• Fig13 : Zone d'occupation ptolémaïque en bordure de la voie de Ptah (© C. Giorgi)

• Fig14 : L'équipe du chantier de la chapelle d'Osiris Ounnefer Neb Djefaou en 2013 (© G. Pollin / IFAO)