A l'occasion de la sortie de son ouvrage "Inscriptions grecques et latines de la Syrie. Tome 17", Jean-Baptiste Yon nous présente ses travaux sur le site de Palmyre.

Le centre de la ville antique de Palmyre à l'Agora et le Théâtre © photo Jean-Baptiste Yon

Le centre de la ville antique de Palmyre à l'Agora et le Théâtre © photo Jean-Baptiste Yon

La cité de Palmyre (aujourd’hui Tadmor dans la steppe syrienne) est bien connue pour ses vestiges d’époque romaine et pour la richesse de son architecture, témoins de plusieurs siècles de prospérité. Elle a livré aussi quantité d’inscriptions, de l’époque romaine (ier-iiie siècle apr. J.-C.), et plus rarement de la période protobyzantine (ive-viiie siècle apr. J.-C.), qui permettent de mettre des noms sur les visages des bustes funéraires et d’attribuer les monuments de la ville à des bienfaiteurs.

L'arc monumental © Jean-Baptiste Yon

Elles concernent également la vie municipale, le rôle des notables, celui de l’armée romaine, sans oublier le commerce caravanier. Une part importante du corpus est constituée d’inscriptions funéraires, des textes de fondation et de concession des tombeaux collectifs aux épitaphes les plus simples.

Cet ensemble permet de reconstituer de manière assez détaillée la société de la ville dans l’Antiquité, ses relations internationales et le poids de la présence romaine.

Ce premier fascicule du volume XVII desInscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS) réunit pour la première fois toutes les inscriptions grecques et latines de la ville. Il regroupe 563 inscriptions grecques, latines, ainsi que bilingues (grecques-araméennes ou latines-araméennes) et trilingues (grecques-latines-araméennes), qui proviennent de la ville même de Palmyre et de ses environs immédiats, en particulier de ses nécropoles.

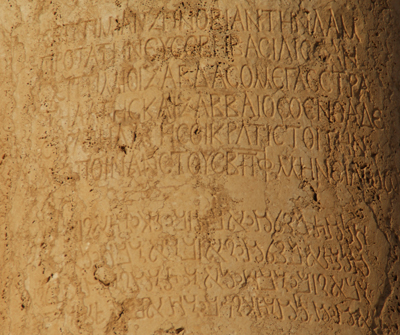

Inscription bilingue de la reine Zénobie © Jean-Baptiste Yon

Le classement des inscriptions dans le volume est d’abord topographique : chaque chapitre regroupe les inscriptions d’une quartier ou d’un grand monument de la ville (en partant du sanctuaire de Bel). Les grands ensembles (sanctuaire de Bel, de Baalshamin, de Nabû, agora, grande colonnade, …) ont ainsi été privilégiés, et on a regroupé dans d’autres chapitres des inscriptions plutôt dispersées (nord de la ville antique, sud et est de la ville antique). Le classement est thématique à l’intérieur de chaque chapitre (inscriptions honorifiques : empereurs et rois, gouverneurs et administrations impériales, militaires, prêtres, textes civiques, des tribus, caravaniers, privés, en rapport avec des constructions ; textes religieux païens et chrétiens ; fragments). Les textes funéraires sont rassemblés dans la seconde partie du recueil, rangés par nécropoles, en tentant de rassembler autant qu’on le pouvait les textes appartenant à un même ensemble (une même tombe ou la garnison romaine).

Chapiteaux du sanctuaire de Nabu © Jean-Baptiste Yon

Une des particularités de Palmyre est le fait que les inscriptions sont très majoritairement en araméen : ainsi, on compte plus de 2200 inscriptions araméennes (2800 si l’on compte les tessères), plus de c

inq cents textes grecs, et une cinquantaine de textes latins. Les bilingues (et trilingues dans une moindre mesure) forment une grosse part des cinq cents textes grecs. Cette répartition fait que les grands corpus d’épigraphie « classique » ont parfois négligé les inscriptions grecques et latines du site. Les inscriptions araméennes trouvaient au contraire toute leur place dans les différentes collections d’inscriptions sémitiques, au premier chef le Corpus Inscriptionum Semiticarum publié entre 1926 et 1947 par Jean-Baptiste Chabot, mais aussi plus récemment dans le recueil Palmyrene Aramaic Texts de D.R. Hillers et E. Cussini (Baltimore 1996). L’existence de plusieurs volumes consacrés à l’épigraphie sémitique ainsi que le grand nombre de textes araméens rendaient illusoire l’ambition de rassembler en un seul volume l’ensemble des inscriptions de Palmyre. Toutefois, pour ne pas scinder inutilement la documentation, les versions dans les différentes langues des bilingues et trilingues sont bien entendu traitées de manière égale et complète dans ce corpus du grec et du latin.

Bustes funéraires d'un couple au musée de Palmyre © Jean-Baptiste Yon

Cet ouvrage est le résultat de plusieurs années de recherches de terrain, grâce à l’Institut Fernand-Courby,

puis au laboratoire HiSoMA, ainsi qu’à l’IFAPO (devenu Ifpo) en Syrie. Une première étude thématique sur les grandes familles et la société de la ville à l’époque romaine (Les Notables de Palmyre, Beyrouth, 2002) avait permis de rassembler la documentation publiée et d’en étudier plusieurs aspects, tandis qu’un guide présentait le site sous l’angle particulier de l’épigraphie (en collaboration avec Kh. As’ad et T. Fournet, Inscriptions de Palmyre. Promenades épigraphiques dans la ville antique de Palmyre, Guides archéologiques de l’IFAPO n° 3, Beyrouth, 2001), en mettant l’accent sur le rapport entre monuments et inscriptions.

Plusieurs missions sur le terrain depuis 1996 ont permis d’étudier les pierres principalement sur le site archéologique et au musée de Palmyre, lieux où un grand nombre de textes épigraphiques sont encore visibles. Ils ont été copiés, photographiés et parfois estampés. Les textes connus par des publications anciennes, mais non retrouvés (environ 30 %, du total) ont été tous vérifiés autant que possible d’après les copies et les illustrations des nos prédécesseurs. Un commentaire historique, mais aussi philologique, permet de replacer chaque texte dans son contexte et de mieux comprendre le fonctionnement de la cité, les relations entre les grands personnages, la place de l’armée romaine, le commerce caravanier.

Un second fascicule (à paraître) comprendra le célèbre Tarif de Palmyre et les inscriptions de la Palmyrène, c’est-à-dire la région qui entoure la ville. Les prospections avaient débuté dans cette zone dès 2009, on espère les poursuivre dès que la situation le permettra.