Les cultes mémoriels privés en Egypte ancienne (dyn. VI-XII) : résultats et perspectives

Rémi Legros est enseignant en histoire, membre de la mission archéologique française de Saqqara et a soutenu son doctorat au sein du laboratoire HiSoMA. Il nous présente ici les recherches pour lesquelles il a obtenu ce prix.

Vue d’ensemble du site de Saqqâra avec, au premier plan, la nécropole de Pépy Ier et derrière, la pyramide à degrés du pharaon Djoser.

La Mission archéologique française de Saqqâra (MafS) étudie depuis bientôt cinquante ans les pyramides de l’Ancien Empire (env. 2700-2000 av. J.-C.), érigées sur la rive ouest du Nil, dans la périphérie de l’actuelle capitale du Caire. Ses champs d’investigation portent sur l’architecture de ces monuments, sur leurs inscriptions, mais également sur l’ensemble des bâtiments et sépultures qui gravitent autour.

L’opportunité de réaliser une étude nouvelle sur les cultes funéraires privés a été fournie par la découverte, à Saqqâra sud, d’un nombre important de documents privés dont le contexte particulier était susceptible d’apporter des informations originales et de renouveler notre regard. Les tables d'offrandes dégagées dans la nécropole de Pépy Ier, encore en grande partie inédites, nous renseignent sur différents aspects de ces cultes. Ces petits monuments, destinés au dépôt des offrandes et aux libations, ont été découverts in situ, dans un ensemble en partie stratigraphié, et apportent en particulier des informations contextuelles de premier ordre. L’étude de ce matériel m’ayant été confiée par la MafS, j’ai entrepris une étude de l’ensemble des objets durant cinq campagnes de terrain successives.

La mise en parallèle de cette documentation avec d’autres dossiers documentaires déjà connus et bien étudiés a permis d’envisager de nouvelles perspectives et une approche sensiblement différente. Plusieurs de ces dossiers documentaires ont fait l'objet d'une reprise systématique présentée en annexe de la thèse (dédicaces, chapelles abydéniennes, temple de Snéfrou). C’est avant tout la confrontation de la documentation issue des fouilles de la nécropole de Pépy Ier avec d’autres documents connus antérieurement qui a permis d’ouvrir de nouvelles hypothèses sur de nombreuses questions.

Partant d’une documentation multiple, cette étude des cultes mémoriels l’est autant par ses enseignements. Base de toute la réflexion, la datation des tables d'offrandes de Saqqâra permet de comparer les éléments contemporains, de percevoir et analyser les évolutions, de préciser l'occupation du site. Cette première avancée permet ainsi de replacer cet ensemble documentaire dans son contexte historique et de le rapprocher de découvertes contemporaines réalisées en d'autres lieux.

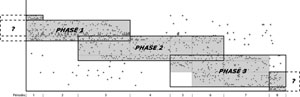

Sériation des tables d’offrandes de la VIe

à la Xe dynasties, montrant le découpage

en trois grandes phases pour huit périodes.

Le travail en diachronie a permis aussi de mettre en évidence des évolutions d'une période à l'autre et de caractériser chacun de ces moments, avec des préférences pour un type de monument particulier à certaines époques : stèles jusqu’à la fin de la VIe dynastie, tables d’offrandes de la VIe à la Xe dynasties puis stèles et statues au Moyen Empire. Un glissement apparaît également dans l’intérêt pour les centres cultuels majeurs sur le territoire égyptien. Le site d'Abydos a depuis longtemps été reconnu comme un centre religieux majeur pour le Moyen Empire. Pour la Première Période Intermédiaire, on peut désormais considérer la nécropole de Pépy Ier comme une capitale funéraire, dont l'ampleur et l'influence dépassaient certainement le niveau local.

Parallèlement au travail sur les datations, l'étude du contexte de ces objets a permis de préciser les problématiques spatiales. L’étude des localisations s’est attachée à préciser le contexte immédiat des pratiques rituelles, leur place dans le tissu urbain ou à l’intérieur même d’un bâtiment, l’impact que cet emplacement peut avoir sur la fréquence et la pérennité des rites. L’étude des dépôts in situ dans la nécropole de Pépy Ier a apporté ici des données nouvelles et a permis de démontrer l’importance du réseau viaire au sein des espaces funéraires et l’existence de conditions d’accès réglementées à certains secteurs. Avec l'étude du contexte, c'est aussi toute une analyse par lots qui a été entreprise. Le traitement simultané de plusieurs objets appartenant à un même ensemble a mis en lumière l’existence de groupes sociaux, qu’ils soient familiaux ou professionnels, hiérarchisés ou non.

L'étude des tables d'offrandes de la nécropole de Pépy Ier est très avancée, la publication exhaustive de ce corpus étant prévue d'ici la fin de l'année 2013. L'édition princeps de cette documentation, qui totalise plus de six cent documents épigraphiés, devrait fournir à la communauté scientifique un matériau de travail inédit d'une importance essentielle pour l'histoire de la capitale égyptienne à la fin de l'Ancien Empire.

Le travail réalisé sur la datation de ces objets, avec l'utilisation innovante d'une méthode statistique, s'est révélé d'une efficacité certaine pour préciser la chronologie de ce matériel, à l'intérieur d'une période de l'histoire égyptienne pour laquelle nos connaissances demeurent encore incertaines. Pour la région memphite, la Première Période Intermédiaire était jusqu'à présent perçue dans sa globalité, soit environ cent cinquante ans. Il est désormais possible de proposer des datations beaucoup plus fines, de l'ordre d'une génération. La méthode de datation ainsi que les résultats obtenus seront intégrés à la publication du corpus des tables d'offrandes.

Cette précision supérieure acquise dans la datation du mobilier renouvelle entièrement les études de la période et permettra d'établir les évolutions typologiques du mobilier, mais également les transformations sociologiques et politiques liées à la population de Memphis. La mise en parallèle de ces données chronologiques avec celles, déjà bien établies, des sites provinciaux, devrait conduire à une nouvelle approche de l'histoire événementielle de la Première Période Intermédiaire à l'échelle de tout le pays, alors même que son unité est remise en cause.

Tables d’offrandes déposées à l’entrée du

complexe de la reine Méhaa. Plusieurs de ces

particuliers portent le même nom que la reine.

L'approche sociologique du domaine funéraire permet de proposer une lecture comparée des données prosopographiques. C'est par l'association à différentes matrices sociales que l'individu se définit et revendique une certaine place dans la société. Par ce biais, c'est la notion même de catégorie sociale qui peut être abordée. Cette notion est particulièrement délicate pour l'Egypte ancienne dans la mesure où la documentation épigraphique relève de toute façon des élites. Il apparaît néanmoins que ce groupe privilégié n'est pas pour autant homogène et que des nuances peuvent être relevées. L'étude systémique du mobilier privé, liée notamment à la découverte de grandes séries d'objets à Saqqâra sud, permet d'engager une réflexion sur le statut de l'objet dans son contexte d'utilisation rituelle, mais également selon une approche intrinsèque liée à sa réalisation. Le choix d'une stèle par rapport à une table d'offrandes n'est pas fortuit. La sélection ou la disposition des inscriptions relève aussi d'intentions spécifiques, soit de la part du commanditaire, soit de la part de l'artisan. L'individu intègre ainsi la sphère sociale par l'association à une démarche collective, mais revendique dans le même temps une part d'individualité et une singularité qui relèvent de l'affirmation identitaire.