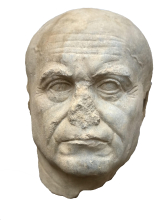

En septembre 2024, la mission française de Taposiris Magna et Plinthine a fait une découverte inattendue à Taposiris Magna (dans la région de Maréotide, sur la côte méditerranéenne égyptienne, à 45 km à l'ouest d'Alexandrie), dans une couche de démolition d'une maison tardo-antique datée du VIIe s. de notre ère : celle d'une tête masculine en marbre dont la qualité artistique, les dimensions (plus grande que nature) et la date (fin de l'époque ptolémaïque, vers le milieu du Ier s. av. J.-C., soit à un moment où le poids de Rome est déterminant en Egypte) en font une œuvre remarquable.

Seuls la tête et le haut du cou sont conservés. Ils appartenaient probablement à une statue en pied, qui était sans doute exposée dans un bâtiment plutôt qu'à l'extérieur. Vu ses dimensions, elle devait être dressée à l’origine dans un bâtiment de nature publique.

Plus grande que nature (38 cm de haut), cette tête est celle d'un homme âgé, aux traits marqués, au crâne rasé et à l'expression sévère : le visage glabre aux chairs flasques est sillonné de rides (rides profondes du front ; pattes d'oie au coin externe des yeux ; poches de fatigue sur les paupières inférieures ; sillon nasogénien profond ; chairs affaissées) et peut présenter des signes pathologiques (artère temporale enflammée).

Le réalisme des traits et le modelé souple du visage suggèrent que ce portrait date de la fin de la période hellénistique, lorsque, à la fin du II e s. av. J.-C. et surtout au Ier s. av. J.-C., la vogue du portrait dit « réaliste » s'épanouit, soulignant la décrépitude de l'âge. Cette tête, d’un style que nous dirions gréco-romain ou égéen, est un témoin des échanges établis entre Alexandrie et le monde grec ainsi que Rome et l’Italie républicaine à la fin de l’époque hellénistique. Elle trouve ainsi des parallèles dans les portraits du Ier s. avant notre ère dans le monde grec, que ce soit à Délos vers 80-70 (bustes de la Maison des Sceaux, statues de l'Agora des Italiens) ou à Athènes (prêtre de l'Agora). Cette tendance est également attestée en Égypte, où l'on trouve depuis longtemps des portraits au crâne rasé, trop systématiquement désignés comme prêtres d'Isis (portrait de Panemerit à Tanis, « tête verte de Boston » au Museum of Fine Arts de Boston). À partir du dernier quart du IIe s. avant notre ère, cette tradition égyptienne de la représentation individuelle se rapproche de plus en plus des tendances de l'art hellénistique. Enfin, la tête témoigne d’une relation étroite avec les canons esthétiques de la République romaine finissante.

Le lieu de découverte de la tête en marbre trouvée à Taposiris Magna (© MFTMP, J. Le Bomin)

L'homme représenté est un particulier (au sens de non-royal), mais qui jouissait d'une autorité et d'un statut tels qu'une statue de style égéen lui a été dédiée. Quoi qu'il en soit, le fait que cette statue soit plus grande que nature (elle mesurait 3 m de haut au minimum) indique qu'il s'agit d'un personnage important impliqué dans les affaires du royaume égyptien, qu'il ait ou non eu des intérêts économiques ou personnels à Taposiris Magna.

De fait, cette zone, aux confins occidentaux du royaume ptolémaïque et dans l'arrière-pays immédiat d'Alexandrie, alors que les Ptolémées se déchirent entre l'Égypte, Chypre et la Cyrénaïque, présente un intérêt stratégique évident pour les puissances en place.

Plan du site de Taposiris Magna, la découverte a été faite dans le secteur 12, en rouge (© MFTMP, T. Fournet, M. Vanpeene)

On sait que la Maréotide se développe à l’époque ptolémaïque, notamment à partir de Ptolémée IV, et plus encore après le milieu du IIe s. av. J.-C. Cela correspond au développement urbain observé dans la partie basse du site de Taposiris Magna, à l'intensité des échanges commerciaux révélée par le nombre d'amphores importées dans certains secteurs de la ville, au nombre de monnaies du IIe /Ier J.-C. trouvées en Maréotide. Cette dynamique est également contemporaine des efforts de relance, de remise en ordre et de renforcement de l'administration et de l'économie égyptiennes à partir de Ptolémée VI, en dépit des problèmes internes et externes que subit la dynastie. La présence de ce portrait d’un grand personnage à Taposiris Magna illustre la continuité de ce mouvement au siècle suivant et indique l'importance de la ville, et plus largement de la région dans laquelle elle se tient, à l’époque ptolémaïque tardive.

Outre la question de l'identité du personnage, une autre question demeure : pourquoi la tête a-t-elle été retrouvée dans un contexte daté de plus de 700 ans après la réalisation du portrait ? De nouvelles fouilles dans l’édifice qui a livré la tête par la mission française en 2025 permettront, nous l'espérons, de répondre à cette question.

La mission française Taposiris Magna et Plinthine (MFTP) est soutenue par l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO), le ministère français des Affaires étrangères et le laboratoire HiSoMA (Lyon). Elle est codirigée par Bérangère Redon (directrice de recherche au CNRS) et Joachim Le Bomin (directeur du pôle archéologie de l'IFAO), à l'origine de la découverte. La tête est actuellement étudiée par Marie-Françoise Boussac (univ. Paris Nanterre/Maison de l'Orient et de la Méditerranée) et François Queyrel (EPHE-PSL). Elle fera l’objet d’un article à paraître dans le BIFAO 126 (2026).