Séance du séminaire NHOMA. Nommer les hommes dans les mondes anciens

- mardi 11 juin - 17h à 19h - salle Reinach - 4e étage - MOM - entrée par le 86 rue Pasteur - Lyon 7e

Présentation par Antoine Viredaz (Université de Lausanne)

- affiche (.pdf)

- lien de connexion Zoom (ID réunion : 985 0506 8455 / Code : SF106u)

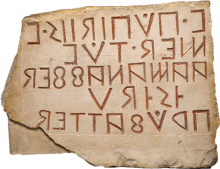

Langue sabellique parlée et écrite en Italie centrale et méridionale jusqu’au Ier s. av. n. è., l’osque est documenté par plusieurs centaines d’inscriptions datées, pour la plupart, d’entre 400 et 90 av. J.-C. environ. Ces textes livrent les noms de plus de 500 individus, représentant en grande majorité des hommes de condition libre. Si la partie septentrionale de l’aire linguistique osque fournit une documentation relativement tardive et largement influencée dès ses premières attestations par le modèle romain, les textes de Campanie, du Samnium et de l’extrême sud de la péninsule italienne révèlent l’existence d’une anthroponymie au fonctionnement original. Ce matériau a fait l’objet d’une étude de Michel Lejeune (1976), qui s’est attaché à en décrire la systématique (structure de la formule et position relative de ses différents éléments) et l’onomastique (mode de dérivation des éléments anthroponymiques, inventaire des prénoms, gentilices et cognomina) et à en esquisser le développement historique, de l’adoption d’un système proche de celui de l’étrusque jusqu’à sa romanisation au Ier s. av. n. è. Fabrice Poli (2009) a effectué une première mise à jour de ces recherches, fondée sur un répertoire élargi aux données apparues jusqu’en 2002, confirmant largement les conclusions de Michel Lejeune. Une vingtaine d’années après, il convient de reprendre la question en y ajoutant les inscriptions découvertes depuis le début du siècle et en y intégrant les nouvelles lectures publiées notamment dans le grand corpus des inscriptions sabelliques, Imagines Italicae (2011).

Nous suivrons la structure de l’étude de Michel Lejeune tout en commentant les inscriptions récemment découvertes qui apportent un éclairage nouveau sur le système anthroponymique osque. Les questions abordées porteront en particulier sur la condition sociale des individus représentés dans le répertoire onomastique osque ; la structure de la formule anthroponymique (position du patronyme, rapport entre prénom du père et prénom du fils, présence ou non d’un cognomen, désignations féminines) ; le lien entre les anthroponymes et le lexique osque ; l’interprétation des sigles de prénoms et autres graphies défectives ; la forme des gentilices, l’abandon et la survivance des prénoms indigènes.