Par Patrice Faure, enseignant-chercheur et référent développement durable à HiSoMA

Ce billet vise à revenir brièvement sur six mois de mobilité scientifique, animée par le souhait de limiter ou de supprimer l’usage de l’avion au profit de moyens de transports collectifs à moindre émission de gaz à effet de serre (train autant que possible, et bus si nécessaire). Cette expérience personnelle, effectuée de manière volontaire et convaincue, ne repose toutefois pas sur des bases idéologiques. Se voulant pragmatique et la plus objective possible, elle ne cherche pas à révoquer totalement l’avion, qui peut s’imposer dans certains cas, mais à faire l’expérience concrète de choix simples et réalisables, susceptibles de réduire les émissions GES de nos activités scientifiques de manière significative. Elle s’articule, de fait, avec la réalisation du « bilan carbone » du laboratoire HiSoMA (voir infra à ce sujet).

Ces mobilités ont eu lien entre décembre 2023 et juin 2024, à une échelle européenne (Rome, Vienne, Madrid et Berlin) et pour diverses raisons scientifiques. Les données ci-dessous précisent les moyens de transport, les horaires et les coûts pour chacun de ces déplacements, afin de fournir les principales informations susceptibles de peser au moment du choix de l’usager. À titre indicatif, une comparaison est donnée avec une estimation du temps de trajet optimal par voie aérienne (en trajet direct et en comptant 3 h 30 pour les temps d’embarquement et les navettes aéroport / centre-ville).

Mobilité 1 : Lyon – Rome, pour siéger dans un jury de thèse (bus + train)

Aller 11 décembre

Lyon – Turin (bus) 8h00 – 12h25

Turin-Rome (train) 16h00 – 20 h 10

Durée : 12 h 10

Retour

Rome-Turin (train) 10h50 – 14h59

Turin-Lyon (bus) 17h00 – 21h20

Durée : 10 h 30

Coût : 156 euros

NB : la combinaison bus + train a été rendue nécessaire par la coupure temporaire de la voie ferroviaire Lyon-Milan, du fait d’un éboulement survenu en Savoie. Il est normalement possible d’effectuer tout le trajet en train.

Meilleur temps de vol : 1 h 30

Temps aéroport + navettes centres-villes : 3 h 30

Durée totale optimisée : 5 h

Mobilité 2 : Lyon – Vienne, pour donner une conférence à l’université (bus)

Aller 10 mars

Lyon – Munich 20 h 45 – 8 h 45

Munich – Vienne 11 h 45 – 17 h 25

Durée : 20 h 40

Retour 17 mars

Vienne – Lyon 23 h 25 – 16 h 25

Durée : 17 h

Coût : 135 euros

Meilleur temps de vol : 1 h 40

Temps aéroport + navettes centres-villes : 3 h 30

Durée totale optimisée : 5 h 10

Mobilité 3 : Lyon – Madrid, pour animer un atelier doctoral (train)

Aller 27 mai

Lyon – Nîmes 06h37-08h04

Nîmes – Madrid 09h01-15h45

Durée : 9 h 08

Retour 2 juin

Madrid – Barcelone 09h30-12h37

Barcelone – Valence 13h09-18h02

Valence – Lyon 18h44-19h20

Durée : 9 h 50

Coût : 406 euros

Meilleur temps de vol : 1 h 50

Temps aéroport + navettes centres-villes : 3 h 30

Durée totale optimisée : 5 h 20

Mobilité 4 : Lyon – Berlin, pour une mission de recherche dans des archives scientifiques (train)

Aller 9 juin

Lyon – Mannheim 10h04-15h18

Mannheim – Berlin 16h32-21h09

Durée : 11 h 05

Retour 14 juin

Berlin – Paris 20h18-10h24

Paris – Lyon 11h52-13h56

Durée : 17 h 38

Coût : 505 euros

Meilleur temps de vol : 1 h 55

Temps aéroport + navettes centres-villes : 3 h 30

Durée totale optimisée : 5 h 25

Chaque lecteur pourra se faire son opinion sur la base de ces indications, mais l’idée de ce billet est aussi de revenir sur l’expérience vécue, en essayant de fournir des éléments objectifs susceptibles de compléter des données sèches.

Esprit des choix effectués

Outre la réduction des émissions GES, la motivation majeure qui a accompagné ces mobilités a été de ne pas faire des voyages éclairs, mais de leur donner le maximum de sens possible, en essayant de ne pas les justifier uniquement par la raison principale des déplacements. Ces intérêts complémentaires sont essentiellement : la rencontre et l’échange avec des collègues, l’exploitation des ressources des laboratoires et des bibliothèques de recherche, la découverte d’autres cadres et pratiques universitaires et scientifiques, la visite sites historiques et archéologiques (parfois étudiés depuis des années, mais jamais arpentés jusqu’alors). De tels objectifs nécessitent de passer plus de temps sur place, ce qui peut aussi justifier un temps de transport plus long, lequel est souvent plus économique. Ce gain financier permet alors de financer plus de nuitées, pour un séjour plus long sur place. Le déplacement effectué à Vienne est une très bonne illustration de cette recherche d’équilibre.

Cet esprit s’est combiné avec la volonté d’exploiter au mieux le temps de transport, en cherchant à travailler pendant les trajets. Trois des mobilités effectuées ont permis de voyager de jour et non de nuit, pour des durées totales de 9 à 12 h environ (6 h 30 – 21 h 15 d’amplitude maximale, en mélangeant les expériences). Ces conditions se sont avérées tout à fait favorables à un travail soutenu (rédaction sur ordinateur, lecture…) qui a permis d’optimiser les trajets sur un plan professionnel. Cela s’est avéré particulièrement vrai en train, mais aussi en large mesure en bus, dans la mesure où les trajets ont été effectués en très grande partie sur autoroute (c’est-à-dire en ligne droite et à vitesses constante, ce qui limite considérablement le mal des transports : voir encore ci-dessous). Il faut souligner que disposer d’une amplitude horaire de 8 à 10 h de travail personnel continu, sans être dérangé, est particulièrement appréciable pour un enseignant-chercheur. Il s’agit de conditions de travail très difficile à trouver en temps ordinaire.

Quelques retours d’expérience plus pratiques

On trouvera ci-dessous quelques informations complémentaires susceptibles de compléter le propos.

1 – La ponctualité

Sur l’ensemble des mobilités effectuées, le seul retard notoire – mais conséquent – a concerné le bus de retour Turin-Rome, qui est parti avec 3 h de retard (en raison d’un acte inapproprié d’un voyageur). Le train de nuit Berlin-Paris avait lui aussi 1 h de retard, ce qui n’a guère eu de conséquences, car la correspondance a pu être décalée à un train partant 30 mn plus tard. Toutes les autres mobilités se sont parfaitement déroulées en termes de respect des horaires.

2 – Le confort

Chacun connaissant les standards de voyage en train de jour, il ne semble pas utile de revenir sur cette expérience, qui s’est par ailleurs excellement bien passée. Il paraît donc plus pertinent de livrer quelques informations sur le bus (de jour et de nuit) et le train de nuit.

Le bus de nuit est une expérience il est vrai particulière, que l’on peut redouter du point de vue du confort. Outre la position induite par un siège de bus, on peut redouter les arrêts au milieu de la nuit et les allées et venues de voyageurs à l’intérieur du bus. Cette expérience s’est pourtant bien déroulée dans l’ensemble, et ce d’autant plus qu’il a été possible de prendre des dispositions facilitantes. En s’y prenant à l’avance, il est souvent possible de réserver le siège voisin à un prix modique, afin de le « neutraliser » et de disposer de davantage d’espace. Il est aussi possible de choisir sa place. On recommandera à cet égard de choisir les places qui se trouvent à une extrémité du bus et qui ne sont pas ou peu concernées par des déplacements de voyageurs. Dans un bus à double étage, les places avant, devant le pare-brise, sont particulièrement appréciables. La chance aidant, il n’y avait personne sur les sièges situés de l’autre côté du couloir, ce qui a permis in fine de disposer de quatre sièges sur l’un des deux trajets. Si les deux nuits passées dans le bus pour Vienne, à l’aller et au retour, ne seront certes pas inoubliables, elles sont très loin d’avoir été une épreuve et ne laissent aucunement regretter le choix de ce moyen de transport.

En train de nuit, le voyage s’est effectué en compartiment de quatre voyageurs. Les banquettes sont dépliables dans la partie basse, et fixes dans la partie haute. Des espaces permettent de ranger les bagages à proximité immédiate. Les lits sont assez étroits et un peu petits dès lors que l’on dépasse les 180 cm, mais ils permettent de passer une nuit correcte. La question des allées et venues des voyageurs ne se pose pas. Un petit déjeuner est servi au matin et des espaces de toilettes collectifs sont disponibles. Il est aussi possible de voyager en compartiment personnel ou de 2 voyageurs, pour un prix plus élevé.

3 – Les commodités de travail

Tous les bus empruntés étaient équipés de réseaux wifi, ainsi que de prises électriques et de prises USB, ce qui permet de charger efficacement les batteries d’ordinateurs et de téléphones. Certains bus disposent par ailleurs de sièges avec tables de travail, qu’il est possible de réserver pour un prix modique. Si l’on se trouve à un siège ordinaire, il est moins commode de travailler avec un ordinateur posé sur une tablette pliable. Dans le train, la présence de prises varie selon les rames, mais le wifi est disponible partout.

Bilan général

Si tout n’a pas été parfait (mais à l’échelle de quatre voyages, vers des destinations européennes plus ou moins lointaines, est-ce tout à fait anormal ?), le bilan de ces mobilités sans avion est très largement positif. À leur issue, se rendre à Rome ou Madrid en avion me paraît désormais difficilement concevable et justifiable, sauf raison particulière. On sera tenté d’en dire autant de Berlin, et le voyage effectué à Vienne montre que cela n’a rien d’impossible, malgré une distance et un temps de transports plus importants.

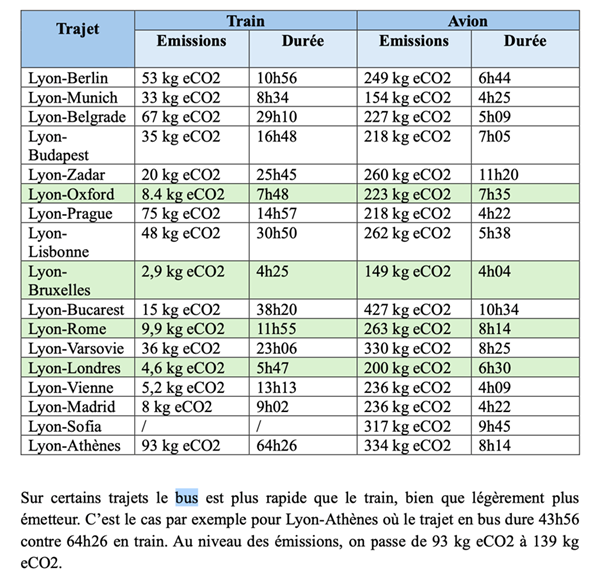

Au-delà des temps et des conditions de transport, et au-delà des coûts, il convient surtout de conclure en tenant compte des économies de GES que le choix d’éviter l’avion a permis de réaliser. Nous nous permettons, sur ce point, de renvoyer au tableau réalisé par Salomé Mesure dans le cadre de son mémoire de master consacré au bilan carbone d’HiSoMA. Il permet de comparer les émissions et les temps de trajet en train et en avion, pour différents voyages effectués par des membres du laboratoire en 2023. Le résultat est édifiant.

Erratum : pour Lyon-Rome en avion, corriger 8 h 14 en 5 h 14.

Source : mémoire de master de Salomé Mesure (Master Sentinelle, Univ. Lyon 3).

In fine, ces expériences paraissent d’autant plus positives qu’outre les gains de GES effectués, elles ont été optimisées sur le plan professionnel, dans les moyens de transport mais aussi sur place. Le contraste avec l’avion et les attentes / procédures / transferts qu’il induits, est très sensible. Dans un contexte où l’on peut éprouver la sensation d’un emballement permanent, éloigné d’une aspiration croissante à une « slow science » gage de davantage de qualité et de satisfaction professionnelle et personnelle, de tels choix paraissent gagnants. Ils contribuent aussi à rappeler la réalité des distances, des échelles géographiques et temporelles, tout en permettant des rencontres enrichissantes.

Dans le train Berlin-Paris, un compagnon de voyage – étudiant néerlandais installé en Suède – avait quitté Stockholm dans la journée, pour se rendre au Portugal en n’utilisant que le train, afin de participer à des rencontres sur la transition écologique. Stockholm-Lisbonne en train : c’est donc possible… Voilà qui donne à réfléchir, non ?