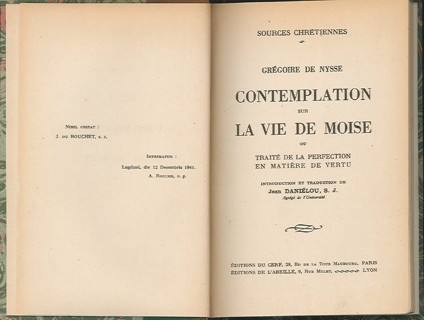

Le 70e anniversaire des Sources Chrétiennes, qui ont contribué à la fondation de la Maison de l’Orient et d’HiSoMA et qui en font naturellement partie, correspond à la parution, à l’automne 1942, du premier numéro de la collection du même nom, La Vie de Moïse par Grégoire de Nysse. Reprenant une idée de Victor Fontoynont, les Pères jésuites Jean Daniélou et Henri de Lubac ont lancé la collection publiée par les Éditions du Cerf – la Compagnie de Jésus s’alliant pour l’occasion aux dominicains – afin de diffuser les textes des auteurs chrétiens des premiers siècles, les « Pères de l’Église ».

Le premier numéro de la collection Sources Chrétiennes

Le P. Claude Mondésert en a ensuite assuré la direction pendant des décennies, durant lesquelles ce qui était au début un modeste secrétariat de collection s’est progressivement développé, grâce à la fondation de l’Association des Amis de Sources Chrétiennes en 1956 et à la création de l’Institut des Sources Chrétiennes en 1967, puis d’une unité CNRS en 1976. L'Institut comprend donc l'équipe CNRS, du personnel de l'AASC et des jésuites, et il est aujourd’hui installé dans les locaux mis à sa disposition par ces derniers. L'Association a été partenaire de la fondation de la MOM en 1975 avec le CNRS, l'Université Lyon 2 et celle de Saint-Étienne. Le lien privilégié avec l’Université Lumière-Lyon 2 ne s’est jamais démenti, grâce, par exemple, à Jean Pouilloux, Jean Rougé ou Guy Sabbah, alors que Louis Holtz, directeur de l’équipe de 1978 à 1988 puis de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, illustre les multiples liens personnels avec ce dernier. Après l’inusable P. Dominique Bertrand, Jean-Noël Guinot est devenu en 1994 le premier directeur laïc – son successeur, Bernard Meunier, l'est également –, reflétant une évolution qui s’est confirmée dans les années 2000, en même temps que la proportion des femmes dans l’équipe grandissait.

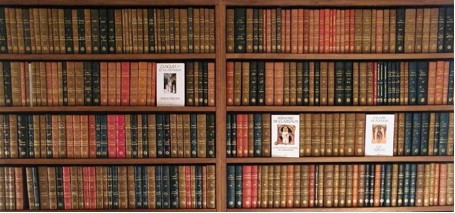

La collection Sources Chrétiennes compte aujourd’hui plus de 550 volumes.

Sorte de « collection Budé » de la littérature chrétienne antique, offrant des éditions bilingues d’écrits en grec, en latin et désormais en plusieurs langues orientales comme le syriaque, la collection des Sources Chrétiennes s’est vite imposée comme une référence mondiale dans ce domaine; en tant que telle, elle a été récompensée en 2009 par le Prix Paul VI, qui est comme un prix Nobel catholique pour l’éducation et la culture. Visant dès l’origine à ce qu’on allait appeler l’œcuménisme, elle a notamment joué un rôle dans le renouveau patristique qui, entre autres inspirations, a nourri les réflexions du concile Vatican II (1962-1965). Facilitant un « retour aux sources » du christianisme et à une période où l’Église était relativement indivise, elle a eu pour ambition première de faire lire des textes au langage volontiers symbolique, proches de la Bible, parfois insuffisamment diffusés ; quant à la prédilection marquée pour les Grecs, elle était destinée à compenser la domination d’Augustin et des Latins – sans parler du thomisme – en Occident. La collection a également contribué à valoriser l’Antiquité tardive comme digne héritière de la culture classique et comme fondatrice d’une partie de la culture moderne.

Parmi les réalisations marquantes comptent la publication d’une grande partie des œuvres d’Origène, le grand Alexandrin, ou des Discours de Grégoire de Nazianze ; celle du chef d’œuvre d’Irénée de Lyon, Contre les hérésies ; celle des Huit catéchèses baptismales de Jean Chrysostome (numéro 50) et, plus récemment, des multiples Histoires ecclésiastiques. À quoi il faut ajouter nombreux volumes de Bernard de Clairvaux dans la série médiévale, et, dans une collection à part, les Œuvres de Philon d’Alexandrie en 36 volumes. Certaines des dernières parutions sont promises à un impact même s'il est plus discret que celui des Entretiens avec un musulman de Manuel II Paléologue (numéro 115) cités en 2006 par le pape : L’Unité de l’Église de Cyprien (numéro 500), le Contre Eunome de Grégoire de Nysse – un sommet de la théologie jusque-là sans traduction française –, ou encore, renouvelant les débats sur l’Esprit saint, les Œuvres théologiques de Nicéphore Blemmydès.

Les locaux des Sources Chrétiennes au 22 rue Sala, Lyon 2e.

Responsable de la collection et soucieux de coordonner les efforts des collègues et collaborateurs en France et dans de nombreux autres pays, l’Institut des Sources Chrétiennes, qui possède sa propre bibliothèque, est depuis longtemps aussi un centre de recherches où le P. Louis Doutreleau, par exemple, s’est illustré en tant que papyrologue. Plus récemment, les Sources Chrétiennes sont entrées dans l’ère informatique, avec leur site web alimenté par une base de données originale, et avec Biblindex, index en ligne des références bibliques dans la littérature juive et chrétienne de l’Antiquité.

Les Sources Chrétiennes sont connues également pour leur activité d’enseignement, notamment avec le stage d’ecdotique, et bientôt avec le mastère en sciences patristiques – là aussi le premier en son genre en France – qui devrait voir le jour en 2013-2014 au sein de l’Université catholique de Lyon.

Nées en pleine guerre, avant même la plupart des institutions contemporaines, les Sources Chrétiennes représentent une entreprise patrimoniale de très longue haleine. Alors qu’elles ont déjà traversé 70 années, et ce sans que jamais leur longévité ne soit vraiment assurée, elles ont encore du travail à accomplir pour de nombreuses autres décennies.

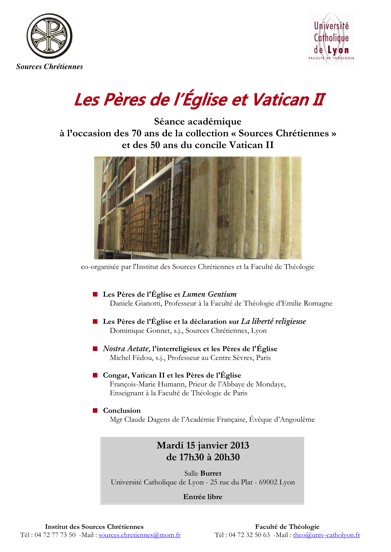

À l’occasion des 70 ans de la collection « Sources Chrétiennes » et des 50 ans de Vatican II, le mardi 15 janvier 2013, de 17 h 30 à 20 h 30, aura lieu à l’Université catholique de Lyon (salle Burret, 25 rue du Plat 69002) une séance académique co-organisée par la Faculté de Théologie et l’Institut des Sources Chrétiennes, intitulée « Les Pères de l’Église et Vatican II ».

Elle comprendra des interventions de:

- D. Gianotti, Professeur à la Faculté de Théologie de l’Emilia Romagna : « Les Pères de l’Église et Lumen Gentium » ;

- D. Gonnet, s.j., Sources Chrétiennes, « Les Pères et le décret sur La liberté religieuse » ;

- M. Fédou, s.j., Professeur au Centre Sèvres, « Nostra Aetate, l’interreligieux et les Pères de l’église » ;

- F.-M. Humann, « Congar, Vatican II et les Pères de l’église » ;

- Mgr Claude Dagens de l’Académie française, Évêque d’Angoulême : « La nouveauté chrétienne dans les sociétés païennes ».

Pour la collection des Sources chrétiennes voir http://sources-chretiennes.editionsducerf.fr