Les textes mis au jour en contexte archéologique sont une donnée précieuse pour la compréhension intime des sites. On pense évidemment aux inscriptions, aux textes gravés ou incisés sur différents supports. D’autres sont peints. Un mot ou beaucoup plus. Les ostraca, peints sur pierre ou sur fragment de céramiques, abondent parfois, rendant compte, entre autres, du quotidien de communautés, totalement absent des textes littéraires ou des inscriptions officielles.

Est utilisée une encre faite généralement de carbone, qui résiste plus ou moins bien, en fonction des facteurs environnementaux, au passage du temps.

L’effacement, superficiel ou profond, de cette encre rend alors les lectures difficiles voire impossibles. Il est donc indispensable de révéler, de faire passer du visible à l’invisible, ce qui peut encore l’être.

La photographie en infrarouge est alors souvent un outil très efficace. Elle fait disparaitre les fonds, ce qui met en évidence les textes.

On a besoin, pour cela, de sources de lumière, très intenses, de type naturelle, très riche en infrarouge, et d’un appareil photo particulier (modifié) n’enregistrant que les infrarouges.

Le laboratoire Hisoma s’est récemment doté de l’appareillage et de la compétence nécessaire à cette opération. Cette année, deux campagnes de prise de vue ont déjà eu lieu.

● La première, dans le désert Oriental égyptien, s’est attaché, au fil de leur découverte, à documenter les textes, particulièrement riches et variés, issus de la fouille du village de mineurs d’époque ptolémaïque de Ghozza. Et ce au côté des deux chercheuses qui les étudient depuis des années : Hélène Cuvigny (grec) et Marie-Pierre Chaufray (démotique).

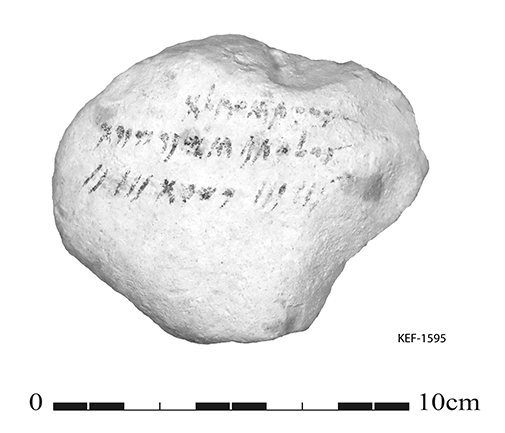

● La seconde, toute récente, a pris en charge un lot de textes exceptionnel découverts en octobre 2021 sur le site de Kition-Bamboula et conservés, depuis, au musée de Larnaca (Chypre). Il s’agit d’écrits d’époque classique, en phénicien, sur fragments de céramiques ou plaques de gypse, réunis dans un petit dépotoir, dont seule une partie a pu être fouillée (le reste le sera à l'automne 2022).

Ce type de documentation est rare et sa lecture, confiée à Françoise Briquel-Chatonnet et son équipe, permettra probablement de mieux saisir ce secteur du site, très endommagé mais probablement essentiel, vu sa proximité avec le sanctuaire et le port de guerre…

Pour aller plus loin…

● Adam Bülow-Jacobsen et Hélène Cuvigny, Ostracon lu par infra-rouge (en ligne sur le site de l’IFAO).

● Adam Bülow-Jacobsen, "Photography of Papyri and Ostraca", in C. Caputo et J. Lougovaya (éds), Using Ostraca in the Ancient World, New Discoveries and Methodologies, Materiale Textkulturen 32, De Gruyter, 2021, p. 59-86.

Alexandre Rabot, Hisoma