Le cercueil et la couverture de momie de Padikhonsou (Lyon, musée des Beaux-Arts, n° d’inv. H 2320-H 2321)

Depuis 2007, des recherches ont été entreprises par France Jamen (chercheuse associée HiSoMA) sur la collection inédite des cercueils jaunes de la XXIe dynastie conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Parmi ces objets, le focus a été porté sur le cercueil et la couverture de momie du « prêtre-pur, prêtre-lecteur et embaumeur du domaine d’Amon » Padikhonsou (n° d’inv. H 2320 – H 2321), qui présentent des caractéristiques stylistiques originales pour leur époque de fabrication supposée.

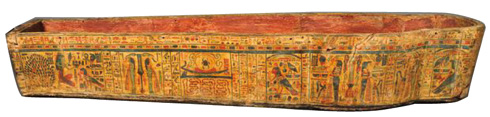

L'ensemble funéraire de Padikhonsou est composé d'un couvercle associé avec une cuve et une planche, qui reposait directement sur la momie, dans son cercueil, et que nous appellerons conventionnellement "couverture de momie".

|

L'ensemble funéraire de Padikhonsou (XXIe dynastie), musée des Beaux-Arts de Lyon, |

Historiographie et provenance

Le couvercle du cercueil est mentionné pour la première fois, à notre connaissance, dans le catalogue publié par Ambroise Comarmond, conservateur des musées archéologiques de la ville de Lyon, en 1855-1857. Dans cet ouvrage, la courte notice qui y figure précise que notre couvercle a « sans doute été vendu à la ville de Lyon par un marchand ». Cette notice indique également que cette pièce provient de l’ancien « Cabinet de la ville ». En fait, ces informations relatives au mode d’acquisition du couvercle restent sujettes à caution, l’auteur indiquant fréquemment l’ancien Cabinet de la ville comme lieu de provenance des œuvres dont on a oublié la date et les conditions d’entrée dans les collections ; il en est de même pour l’allusion de l’achat à un marchand. Ainsi, cette mention ne nous permet pas aujourd’hui de connaître la provenance du couvercle et seule la date de la publication de ce catalogue, en 1855-1857, nous fournit un terminus ante quem de la date d’arrivée de notre couvercle à Lyon.

Ensuite, le cercueil n’apparaît plus dans les publications du musée jusqu’à sa récente redécouverte. Une étiquette collée à l’intérieur du couvercle nous apprend que ce dernier fut déposé au musée Guimet de Lyon, en 1943. Puis il réintégra le « Palais Saint-Pierre » en 1969, avec le transfert des collections de la galerie égyptienne de l’ancien musée Guimet.

|

| © A. Comarmond, Descriptif des antiquités et objets d’art contenus dans les salles du Palais-des-Arts de la ville de Lyon, page de couverture. |

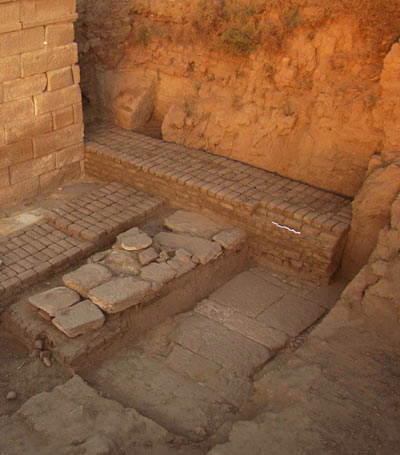

En l’absence de documentation renseignant le lieu de découverte de notre ensemble funéraire, le style peut être dans un premier temps un critère déterminant permettant d’identifier son origine. En effet, le fond jaune appliqué à l’extérieur de la cuve et la forte densité des motifs décoratifs correspondent à des caractéristiques propres aux cercueils thébains de la XXIe dynastie. Dès lors, il est fort probable que ce cercueil provienne de Thèbes (Louxor). En dehors de cela, il paraît difficile à première vue d’être plus précis quant à la provenance de cet objet. Cela dit, il est malgré tout possible d’exclure une provenance de la seconde cachette de Bab el-Gasous, puisque, si un grand nombre de cercueils jaunes égyptiens de cette période en proviennent, l’ensemble funéraire étudié n’en est certainement pas issu, dans la mesure où son couvercle était présent à Lyon avant la découverte de cet hypogée retrouvé intact, en 1891.

|

| La cuve du cercueil de Padikhonsou (XXIe dynastie), musée des Beaux-Arts de Lyon, n° d'inv. H 2320, Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset |

Résultats des recherches

Nos travaux ont permis d'aboutir à une meilleure connaissance de cet ensemble funéraire à différents niveaux. Tout d'abord, les critères de datation morphologiques, stylistiques, iconographiques et paléographiques combinés placent sa fabrication durant la seconde partie de la XXIe dynastie, probablement sous le pontificat de Pinedjem II (990-969 avant J.-C.).

En outre, nous avons vu que, si nous ignorons dans quelle tombe a été enterré Padikhonsou, le fond jaune des côtés extérieurs de la cuve et la forte proportion de motifs décoratifs plaident pour une origine thébaine. Cette hypothèse semble avérée dans la mesure où nous connaissons de nombreux cercueils jaunes analogues, dont la provenance thébaine est bien établie.

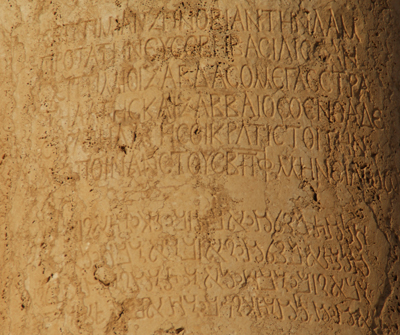

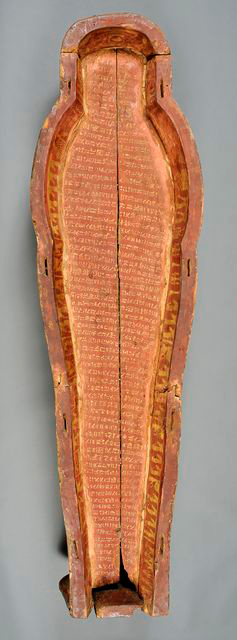

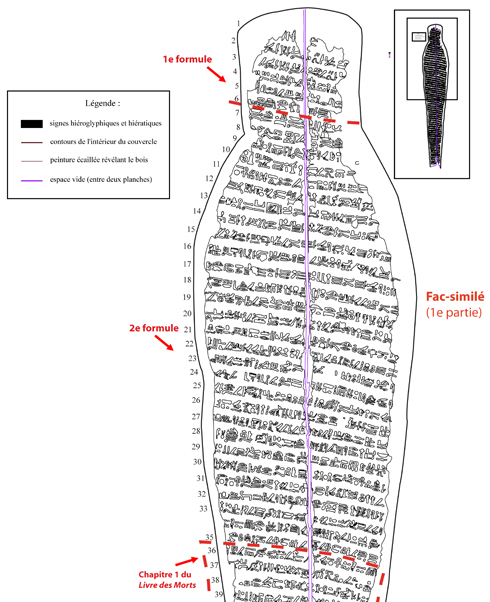

En ce qui concerne le programme décoratif, l'association entre un couvercle à fond blanc orné de bretelles rouges avec une cuve jaune reste rare. De la même façon, la présence d’un texte hiéroglyphique de 69 lignes à l’intérieur du couvercle – contenant deux formules de présentation d’offrandes au mort glorifié et le début du chapitre 1 du Livre des morts – couplé avec une frise issue du chapitre 17 du Livre des morts, peinte sur ses parois intérieures, demeure inhabituelle. Enfin, la présence d’une décoration dense, en treize registres, sur la face intérieure de la couverture de momie, combinant des extraits illustrés des 10ème et 11ème heures du Livre de l’Amdouat, ainsi que probablement des chapitres 30B et 125 du Livre des morts est de la même manière inédite.

| Intérieur du couvercle du cercueil de Padikhonsou (XXIe dynastie), musée des Beaux-Arts de Lyon, n° d’inv. H 2320, image © Lyon MBA Photo Alain Basset |

|

| Fac-similé de la partie supérieure de la face intérieure du couvercle (© France Jamen) |

En définitive, l’analyse fine de la décoration de notre ensemble funéraire a nettement démontré son caractère exceptionnel, ce que l’étude des techniques de fabrication a confirmé. En conséquence, le grand soin porté à cet ensemble paraît attester du statut social élevé de son propriétaire, un « prêtre-pur, prêtre-lecteur et embaumeur du domaine d’Amon ». À ce propos, l’hypothèse de sa position sociale privilégiée semble, d'ailleurs, corroborée par le contenu du mobilier funéraire de ses confrères « prêtres-lecteurs », eux aussi dotés de cercueils et de papyri hors du commun.

| Face intérieure de la couverture

|

Étude des bois par María Victoria Asensi Amorós

L'étude des bois conduite par María Victoria Asensi Amorós a permis de déterminer les essences composant notre ensemble funéraire. Ces objets ont été élaborés en Ficus sycomorus L. (figuier sycomore), à l’exception de la main senestre de la couverture de momie et du seul faux-tenon conservé sur le couvercle, qui sont taillés dans du Tamarix type aphylla (tamaris). Ainsi, nous avons affaire à des bois locaux à forte connotation funéraire.

|

| Localisation du tamaris sur la cuve et sur la couverture de momie de Padikhonsou (XXIe dynastie), musée des Beaux-Arts de Lyon, n° d'inv. H 2320 - H 2321, Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset |

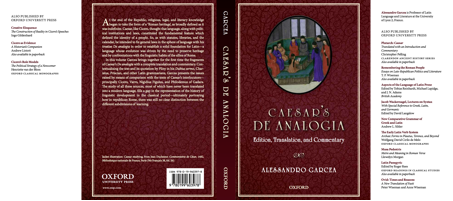

Publication

La publication de ce matériel funéraire inédit interviendra au cours de l’année 2015, sous la forme d'un ouvrage scientifique édité par Harrassowitz, dans la collection Studien zum Altägyptischen Totentexten, dirigée par le Professeur d’égyptologie de l’Université de Tübingen, Christian Leitz.

Ce livre comprendra :

- une description complète de la décoration

- une traduction exhaustive des inscriptions

- une étude du nom et des titres du propriétaire du cercueil et de la couverture de momie

- une étude des méthodes de fabrication de cet équipement funéraire

- une analyse des bois réalisée par María Victoria Asensi Amorós, égyptologue et experte en micrographie des Bois (UPMC-Paris VI).

Partenaires

La région Rhône-Alpes est partenaire de ce projet dans la mesure où elle m’a financé une année de recherche (2013-2014), par le biais d'un post-doctorat Explora Pro, réalisé en Allemagne. À Tübingen, j'ai bénéficié de l'accès illimité aux locaux de l'Institut d'Égyptologie (IANES). De retour en France, le laboratoire HiSoMA a participé financièrement à la publication de cet ouvrage, ainsi que 53 donateurs privés.

Par ailleurs, je remercie Geneviève Galliano, conservatrice en égyptologie au Musée des Beaux-Arts de Lyon, pour m’avoir confié cette tâche passionnante qu’est la publication des cercueils inédits de la XXIe dynastie. Enfin, les restauratrices Madeleine Fabre et Laure de Guiran, ainsi que María Victoria Asensi Amorós, experte en micrographie des Bois,ont contribué par leurs travaux à l’étude du cercueil et de la couverture de momie de Padikhonsou.

Références

- Parues :

- Fr. Jamen, « Cercueil de Padikhonsou », dans G. Galliano (dir.), Un jour, j’achetai une momie : Émile Guimet et l’Égypte antique, Paris, Hazan, 2012, p. 254.

- À paraître :

- Fr. Jamen, Le cercueil et la couverture de momie de Padikhonsou (Lyon, Musée des Beaux-Arts, H 2320 – H 2321), Studien zum Altägyptischen Totentexten, Wiesbaden,Harrassowitz (à paraître, début 2015).

- Fr. Jamen, “A Textual-Iconographical and Technological Study of Unpublished 21st Dynasty Coffins from Lyon: The Coffins of Padikhonsou (H 2320-H 2321)ˮ, dans A. Amenta, Chr. Greco, H. Guichard (éd.), Proceedings of the First Vatican Coffin Conference. 19-22 June 2013, Rome, Musei Vaticani (sous presse).

Voir aussi le poster (.pdf) réalisé dans le cadre de la journée "Recherches archéologiques récentes sur l’Égypte", organisée par HiSoMA, le 6 décembre 2014.

Communications

- 7 octobre 2014 : Intervention intitulée : « L’ensemble de cercueils de Padikhonsou (Lyon, Musée des Beaux-Arts, H 2320 – H 2321) », Cercle Lyonnais d’égyptologie, Lyon.

- 21 juin 2013 : Intervention intitulée : “A Textual-Iconographical and Technological Study of Unpublished 21st Dynasty Coffins from Lyon: The Coffins of Padikhonsou (H 2320-H 2321) ˮ, First Vatican Coffin Conference, Rome.

Le centre de la ville antique de Palmyre à l'Agora et le Théâtre © photo Jean-Baptiste Yon

Le centre de la ville antique de Palmyre à l'Agora et le Théâtre © photo Jean-Baptiste Yon