Marie-Dominique Nenna, directeur de recherche au CNRS, elle a publié en collaboration avec Véronique Arveiller-Dulong, ingénieur d’études au Musée du Louvre, l’ensemble de la collection des verres antiques

du musée du Louvre.

La collection des verres antiques du Musée du Louvre est restée longtemps ignorée et seuls quelques verres étaient montrés ici ou là dans les salles ou à l’extérieur du musée, lors d’expositions. En trois volumes publiés entre 2000 et 2011, les 2384 objets ou ensembles d’éléments, conservés dans les trois départements d’Antiquités ont été publiés par grandes catégories techniques ou emplois. L’originalité de ce travail a été de combiner une approche technique, attentive à l’objet lui-même et à ses caractéristiques et une approche historique, visant à replacer systématiquement chaque objet dans son contexte de production, grâce à un recours à la littérature archéologique la plus récente. À côté des notices de catalogues traditionnelles, des introductions présentent le contexte général de l’artisanat du verre antique, avec ses ateliers et ses artisans, les différents types de production et le commerce au niveau local, régional et à grande distance. On dispose ainsi d’une synthèse sur l’artisanat verrier antique depuis le viiie siècle av. J.-C. au viie siècle apr. J.-C

L’intérêt de la collection du Louvre, par rapport à celles de musées de fondation plus récente, est que les objets disposent le plus souvent de leur contexte de découverte, lié à des collections privées constituées dans des régions bien précises, ou bien au produit de missions scientifiques menées sur le pourtour de la Méditerranée. L’essentiel des productions du monde antique, à l’exception de la Gaule, dont les découvertes sont réunies depuis 1862 au Musée des Antiquités nationales est ainsi présent.

Dès la première moitié du xixe siècle, un premier achat d’importance se fait auprès du chevalier Edme Durand en 1825 qui avait réuni des pièces surtout de provenance italienne. Entrée au Louvre en 1863, la collection Campana, permet d’augmenter considérablement le fonds (351 objets) grâce à des pièces qui proviennent de fouilles dans la campagne romaine ou en Étrurie. Dans les mêmes années, la collection Clot Bey, constituée en Égypte entre au département des Antiquités égyptiennes. Au xxe siècle, la collection Messaksoudy, achetée en 1920 fournira des objets de la région de Kertch sur les bords septentrionaux de la mer Noire. On note aussi, venues de la collection d’Émile Guimet et provenant du sud de la France ou de Lyon, d’Égypte et de Syrie, des pièces de vaisselle qui entrent dans les trois départements d’Antiques au lendemain de la seconde guerre mondiale. L’égyptologue Raymond Weill lègue en 1950 un ensemble de 46 vases et 69 colliers achetés sur le marché de l’art, longtemps considérés comme égyptiens, mais de fait produits en Syrie-Palestine. La dernière collection d’importance tant en nombre qu’en qualité artistique, est celle de Louis De Clercq donnée en 1967 par son petit-neveu et héritier le comte Henri de Boisgelin ; cette prestigieuse collection constituée au Liban, à Chypre et en Syrie était en partie déjà connue par la publication d’André de Ridder en 1909.

À partir du milieu du xixe siècle, les missions scientifiques et les fouilles permettent d’accroître les collections. Ainsi Victor Langlois fouille la nécropole de Tarse en Cilicie ; Ernest Renan rapporte de sa mission en Phénicie en 1860-61 pas moins de 80 objets en verre, auxquels se joignent ceux des tombeaux des rois à Jérusalem mis au jour par F. de Saulcy. Charles Champoiseau consul à Andrinople, livre quelques verres des nécropoles de Samothrace et Pacifique Delaporte, consul de France à Bagdad en 1862, quelques objets de Mésopotamie. Entre 1880 et 1930, des chantiers de fouilles importants se développent. Les fouilles de l’École française d’Athènes avec S. Reinach et E. Pottier à Myrina permettent l’entrée au Louvre de verres et de bijoux découverts dans la nécropole. Entre 1915 et 1923, le corps expéditionnaire de l’Armée d’Orient met au jour la nécropole d’Éléonte de Thrace et envoie un important matériel au Louvre, dont les verres constituent un petit lot. En 1904-1905, Albert Gayet fouille en Égypte à Antinoé et fournit au Louvre une série d’objets, tandis que dans les années 1920, les fouilles de l’IFAO à Edfou amènent de nouvelles pièces. Vaisselles de verre et surtout colliers provenant de Tharros, de Carthage, de Gouraya et d’Utique illustrent la verrerie punique. Les travaux de la Délégation archéologique française en Iran, tout particulièrement à Suse, permettent l’acquisition d’objets en verre pour les collections orientales.

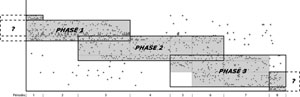

Cette caractéristique a conduit à organiser les trois volumes, selon trois axes, l’axe technique avec la variété des techniques de façonnage d’époque classique et hellénistique et la diversité des décors des vases soufflés, l’axe chronologique avec la grande séparation que constitue dans le domaine de la vaisselle l’invention du verre soufflé au milieu du ier siècle av. J.-C et l’axe régional afin de mettre en valeur pour l’époque romaine et romaine tardive les productions régionales face aux productions vouées à un commerce à longue distance, en raison de la richesse de leur décor ou du caractère précieux de leur contenu.

Dans le premier volume, prennent place les petits contenants à parfums très colorés dont les formes s’inspirent de la céramique grecque et datés entre le vie et le ier s. av. J.-C. Le Louvre possède la collection la plus riche après celle du British Museum. Puis viennent, à partir de la fin du ive s., de véritables services de table en verre dont les tombes de Macédoine et d’Italie du sud fournissent les plus beaux exemples. Les artisans verriers élaborent des pièces moulées en verre monochrome, parfois peintes ou décorées à la feuille d’or, mais aussi des vases polychromes procédant de l’assemblage de fils, des segments et de sections de baguette (verre mosaïqué, rubané et reticelli). Cette vaisselle moulée monochrome et polychrome, manufacturée en Méditerranée orientale, se développe à la basse époque hellénistique, et par un transfert d’artisans, connaît un grand succès dans la Rome de l’époque augustéenne. La technique du verre moulé survit dans les vases à servir et à boire en verre incolore, en vogue à la fin du ier et au iie siècle et dans la vaisselle mosaïquée égyptienne des iiie et ive s.

Avec l’invention du soufflage à la volée au Proche-Orient, puis sa diffusion dans tout l’Empire romain, c’est une véritable révolution technique qui se produit dans la seconde moitié du ier s. av. J.-C. Le second volume avec ses 1349 objets démontre que le verre cesse d’être une matière de luxe pour devenir une matière commune. Les ateliers travaillent à travers tout l’empire romain à partir du verre brut venu du Proche-Orient et d’Égypte et le verre occupe une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Il prend place sur les tables romaines avec tout un service de plats, assiettes, coupelles, bols, gobelets et carafes en tous genres. Il est toujours utilisé pour les huiles parfumées ou les produits médicinaux, dont il est le contenant idéal, mais aussi pour les condiments, le vin et l’huile. Au fil des siècles, on suit l’évolution des formes et des couleurs avec, au ier s. un goût encore prononcé pour les couleurs vives, à partir du iie s. la préférence pour le verre incolore pour la vaisselle de luxe, face au verre bleu-vert réservé aux objets d’usage quotidien. À partir de la fin du iiie s., sous l’impulsion des ateliers proche-orientaux, le répertoire et les couleurs de la vaisselle commune se diversifie, tandis que les ateliers rhénans, italiens et égyptiens mettent à l’honneur les verres gravés, dorés et peints. Entre le ve et le viie s., la verrerie de luxe disparaît, le répertoire des formes s’appauvrit et l’on voit le verre utilisé pour la première fois dans le luminaire.

Dans le troisième et dernier volume entièrement illustré en couleur, sont réunies trois catégories d’objets, les éléments de parure (pendentifs, perles, bracelets, bagues), les instruments, objets rituels et outils de mesure, et enfin les éléments d’incrustation. Ils illustrent des utilisations parfois méconnues ou inattendues du verre entre le viiie siècle av. J.-C. et le viie siècle apr. J.-C. Le verre est souvent employé comme un substitut des pierres semi-précieuses ou de métal précieux, notamment dans les perles et les éléments d’incrustation. Mais il offre aussi par sa plasticité et sa variété de couleurs, la possibilité de réaliser des pièces attrayantes par leur polychromie, comme les pendentifs-masques carthaginois ou par la finesse du détail des représentations, obtenue par combinaison d’éléments préfabriqués, comme dans les plaques mosaïquées, ou par estampage et moulage dans les pendentifs. Une partie spécifique, nourrie de recherches récentes sur le terrain est dédiée à l’artisanat de l’incrustation en Égypte.

Bibliographie

- V. Arveiller-Dulong, M.-D. Nenna, Verres antiques du Musée du Louvre I. Les contenants à parfum en verre moulé sur noyau et la vaisselle moulée (viiie siècle av. J.-C. - ier siècle ap. J.-C.), Paris, RMN, 2000, 240 p. ; ill. en coul. et en noir et blanc dans le texte

- V. Arveiller-Dulong, M.-D. Nenna, Verres antiques du Musée du Louvre II. Vaisselle et contenants du ier siècle au début du viie siècle apr. J.-C., Paris, Éditions du Louvre, Somogy, 2005, 680 p., Ill. en noir et blanc, 32 pl. en coul., 128 pl. de dessins.

- V. Arveiller-Dulong, M.-D. Nenna, Les Verres antiques du Musée du Louvre III. Parure, instruments et éléments d'incrustation, Paris, Éditions du Louvre, Somogy, 2011, 440 p., 1020 illustrations en couleurs et dessins.