Si le laboratoire est un espace de recherche mobilisé et concentré sur ces objectifs scientifiques, c'est aussi un ensemble de personnes, mieux de citoyens, auxquels parviennent les alertes toujours plus aiguës et inquiétantes, venant du monde scientifique, sur l'évolution de l'environnement et du climat...

Le laboratoire peut-il être aussi un lieu de conscience collective et de réaction en la matière ?

Le travail scientifique sur les sociétés anciennes est un exercice sur le temps long. Percevoir les sociétés dans leur complexité, dans leurs environnements. Des environnements qui ont évolué sur le long terme. Localement, parfois sous l'influence des activités humaines ; globalement, en suivant les rythmes et les ondulations des mécanismes naturels du climat.

Aujourd'hui, la situation est tout autre. L'activité humaine s'est accélérée, comme jamais, depuis la révolution industrielle, et ses effets, cumulatifs, sur l'environnement et le climat ne font plus l'ombre d'un doute (le climato-scepticisme est, comme des études approfondies l'ont mis en évidence, sous-tendu quasi exclusivement par des logiques commerciales et industrielles et ne participe pas d'une lecture scientifique des faits).

Et les membres du laboratoire, des chercheurs, et celle/ceux qui travaillent avec eux, sont bien placés pour savoir ce qu'est une donnée scientifique, objective, corroborée... Et pourtant il semble qu'il y ait une forme de paradoxe (qui parcourt toute la société). Le citoyen sait mais le consommateur ou le professionnel en action ne veut pas savoir. Peut-on rapprocher les deux, réconcilier les deux postures, dans la société générale comme dans la micro-société qu'est le labo... ?

Pour le dire autrement, acceptons-nous, comme professionnels, d'être aussi interpelés par ces questions ? Et éventuellement, et à notre mesure, de les intégrer à nos stratégies de travail et de recherche. Dans ce qui fait l'objet de nos recherches mais aussi ses modalités pratiques...

Parmi les pistes de réflexion et d'action, un binôme semble émerger assez spontanément :

a) L'impact de notre travail / action sur le climat.

b) L'impact des changements climatiques déjà à l'œuvre sur notre travail.

a) On peut, en toute modestie et simple conscience, se demander comment réduire l'impact environnemental de l'activité du laboratoire. Sommes-nous prêts par exemple à privilégier, dans la mesure du possible, des moyens de transport moins polluants (le recours à l'avion pour des trajets courts, intérieurs ou avec des pays riverains, est devenu quasi systématique ; sommes-nous en accord avec cela ? Avons-nous envie, en la matière, de changer nos - toutes nouvelles - habitudes et de valoriser des changements ?) ?

b) Les changements climatiques et le réchauffement global rendent, déjà, la présence dans le laboratoire de plus en plus pénible durant les mois d'été. Nous sommes directement impactés. Notre santé l'est, nos conditions de travail le sont aussi. Il faudra inévitablement s'adapter. C'est-à-dire adapter aussi bien les locaux que la présence des personnels dans les locaux. Rendre les locaux plus thermiquement viables (au moins partiellement) mais aussi ne pas les exposer à une chaleur excessive. En un mot, imaginer d'autres modalités de travail hors des locaux stricto sensu (bureaux).

Ces questions ouvrent un grand chantier. Un chantier à mener avec une "certaine" volonté si nous ne voulons pas que subir toutes les évolutions qui nous attendent.

Le laboratoire est riche, riche de ces personnels, riche de ses capacités d'intelligence collective. C'est un lieu, sinon idéal, au moins prometteur pour avancer, tous, ensemble, sur ces questions désormais vitales...

Alexandre Rabot

IE archéologie / AP laboratoire HiSoMA

Bibliographie : F. Bouchet (ENS de Lyon) : Diminuer l'impact écologique de notre recherche scientifique

Par

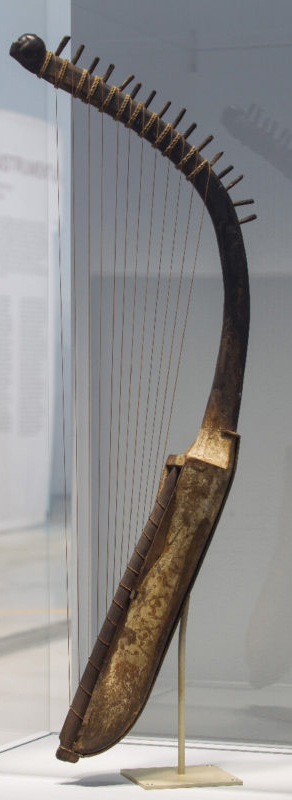

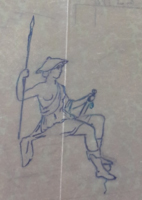

Par  aient de support de cours. Ces aquarelles reprennent des sujets liés à la Grèce antique et représentent des reliefs funéraires, des costumes, des draperies, des sculptures, des vases, des temples et des figurines en terre cuite. Elles montrent l’excellent coup de crayon de leur auteur. On trouve aussi dans ces archives des croquis humoristiques. Parmi ces archives se trouve la genèse de l’Institut Courby, ancêtre du laboratoire HiSoMA.

aient de support de cours. Ces aquarelles reprennent des sujets liés à la Grèce antique et représentent des reliefs funéraires, des costumes, des draperies, des sculptures, des vases, des temples et des figurines en terre cuite. Elles montrent l’excellent coup de crayon de leur auteur. On trouve aussi dans ces archives des croquis humoristiques. Parmi ces archives se trouve la genèse de l’Institut Courby, ancêtre du laboratoire HiSoMA.  condoléances dresse un portrait très vivant de ce grand homme ; les aquarelles montrent le talent de dessinateur de Fernand Courby et sont un témoignage non seulement de la manière dont s’organisaient les professeurs pour illustrer leurs cours à une époque où l’informatique n’existait pas mais aussi du caractère indispensable du dessin dans une carrière d’archéologue. La genèse de l’Institut Courby permet, d’un point de vue administratif, de comprendre et de connaître les étapes nécessaires à la création d’un institut dans les années 60. Pour finir, le livre d’or contient un grand nombre d’anecdotes : la photo de mariage entre Marguerite Calvet et Bernard Yon, les signatures des enfants des chercheurs lors des arbres de Noël ainsi que le menu du buffet rustique donné au pavillon du parc. Ce livre d’or donne également de nombreuses informations sur la vie de l’institut : les personnalités qui y sont passées, les prix et distinctions obtenus par ses membres ainsi que l’avis de ces derniers sur les différentes soutenances de thèse qui se sont déroulées à l’institut. Ces archives ont une valeur historique et patrimoniale inestimable car elles permettent de mieux comprendre comment fonctionnait un institut de recherche entre les années 1960 et 2000 tant du point de vue administratif que du point de vue scientifique voire même du point de vue personnel.

condoléances dresse un portrait très vivant de ce grand homme ; les aquarelles montrent le talent de dessinateur de Fernand Courby et sont un témoignage non seulement de la manière dont s’organisaient les professeurs pour illustrer leurs cours à une époque où l’informatique n’existait pas mais aussi du caractère indispensable du dessin dans une carrière d’archéologue. La genèse de l’Institut Courby permet, d’un point de vue administratif, de comprendre et de connaître les étapes nécessaires à la création d’un institut dans les années 60. Pour finir, le livre d’or contient un grand nombre d’anecdotes : la photo de mariage entre Marguerite Calvet et Bernard Yon, les signatures des enfants des chercheurs lors des arbres de Noël ainsi que le menu du buffet rustique donné au pavillon du parc. Ce livre d’or donne également de nombreuses informations sur la vie de l’institut : les personnalités qui y sont passées, les prix et distinctions obtenus par ses membres ainsi que l’avis de ces derniers sur les différentes soutenances de thèse qui se sont déroulées à l’institut. Ces archives ont une valeur historique et patrimoniale inestimable car elles permettent de mieux comprendre comment fonctionnait un institut de recherche entre les années 1960 et 2000 tant du point de vue administratif que du point de vue scientifique voire même du point de vue personnel. Stéphane Gioanni ainsi que par l’assistante de direction et de communication Aurore Béréziat. Ces archives sont consultables uniquement sur place et en présence d’Aurore Béréziat. Cependant, sur le site

Stéphane Gioanni ainsi que par l’assistante de direction et de communication Aurore Béréziat. Ces archives sont consultables uniquement sur place et en présence d’Aurore Béréziat. Cependant, sur le site