Alessandro Garcea, professeur à l'Université de Lyon 2 et membre de l'équipe HiSoMA, présente ses travaux sur les grammairiens latins et le groupe de recherche international qu'il coordonne.

S’ils portent un intérêt considérable tant à la philosophie grecque du langage qu’à la grammaire comme discipline scolaire condensée dans des manuels systématiques, les plus récents manuels d’histoire de la linguistique ne fournissent presque aucune information utile sur les auteurs de la période classique. Dans le volume II de la série Geschichte der Sprachtheorie éditée par le regretté Peter Schmitter, qui porte le titre de Sprachtheorien der abendländischen Antiken (Tübingen, 1991), Daniel J. Taylor, auteur d’un court paragraphe intitulé « Roman Language Science », ne s’occupe que du De lingua Latina, tout en reconnaissant que, « If Varro has eclipsed his contemporaries, that is not to say that they were not either numerous or active » (p. 340). Une sensibilité plus marquée pour cette problématique apparaît dans le tome I de l’Histoire des idées linguistiques, éditée par Sylvain Auroux, dont le titre La naissance des métalangages. En Orient et en Occident (Bruxelles, 1989) situe son objet d’étude dans le cadre non seulement de la représentation abstraite, de nature spéculative, mais aussi des pratiques motivées par la nécessité d’acquérir une compétence spécifique (p. 18). Aussi Françoise Desbordes consacre-t-elle des pages fort intéressantes aux « Idées sur le langage avant la constitution des disciplines spécifiques » et Marc Baratin aborde-t-il avec la plus grande clarté les questions de la « Constitution de la grammaire et de la dialectique » et de « La maturation des analyses grammaticales et dialectiques », pour enfin se pencher sur « Les difficultés de l’analyse syntaxique ». Toujours est-il que les siècles entre la fin de la République et le début de l’Empire ne sont pas étudiés en détail, notamment à cause de l’état fragmentaire des témoignages, comme le reconnaissent à plusieurs reprises les auteurs eux-mêmes de ces chapitres. Et pourtant tous deux mettent en évidence l’intérêt d’un moment historique où il n’y a pas encore de séparation nette entre les domaines scientifiques. Comme le constate Marc Baratin, « La postérité a rejeté cette combinaison de points de vue au nom de la spécificité de chaque discipline » (p. 230) ; et cette rupture, associée à la constitution d’un système monolithique d’enseignement, a joué un rôle déterminant dans la sélection des textes. « Résultat, entre autres – conclut Françoise Desbordes – : disparition d’œuvres inadaptées au cadre scolaire (Varron, par exemple), qui ne subsistent qu’à l’état de citations plus ou moins fidèles » (p. 150).

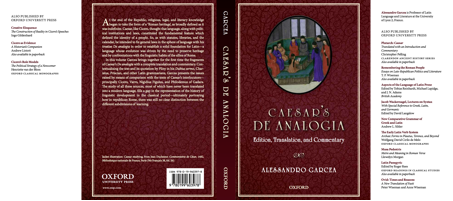

Sous la direction d’Alessandro Garcea (Université de Lyon 2 – HiSoMA), un groupe de recherche international est en train d’apporter une contribution déterminante à la connaissance encore partielle des débats intellectuels entre la fin du Ier siècle av. J. C. et la fin du IIe siècle apr. J. C., débats dont la richesse, et pas seulement en matière de réflexion sur la langue, a commencé à apparaître grâce à la précieuse synthèse qu’Elisabeth Rawson avait consacrée à l’Intellectual Life in the Late Roman Republic (Londres, 1985). Le projet Fragments of Latin Grammarians (FLG) a été inauguré par l’édition du traité De analogia de César (Oxford, 2012), une œuvre dont on ne saurait sous-estimer le rôle dans l’élaboration d’une conscience métalinguistique romaine, dans le débat sur l’emploi du latin à des fins aussi bien artistiques et littéraires que pragmatiques et, plus largement, dans la proposition d’une politique de la langue. Pour pouvoir replacer les fragments du De analogia dans le contexte de leur création, il a fallu tout d’abord étudier le Brutus de Cicéron, texte qui conserve le plus long extrait du traité césarien, où l’elegantia est reconnue comme la caractéristique principale de l’éloquence du dictateur. Les aspects théoriques de la réforme linguistique prônée par César ont alors pu être identifiés, le dilectus uerborum ayant pour buts principaux le purisme et la clarté. Les questions concernant la nature du De analogia – ars grammatica ou plutôt ouvrage rhétorique – et les critères généraux qui l’informent – l’analogie et l’usage – ont également été abordées. Dans l’analyse des fragments transmis par la tradition grammaticale et portant sur des questions pointues d’orthographe et de morphologie, l’avis de César a été systématiquement comparé avec celui que ses contemporains, notamment Varron, avaient émis, pour essayer reconstituer un modèle général, qui s’est révélé opposé à la pensée de Cicéron. Celui-ci, en effet, dans l’Orator, avait accordé la primauté au souci esthétique de la suauitas, au détriment de l’imposition de normes rationnelles trop contraignantes. Enfin, le De analogia a été mis en rapport avec les préceptes de l’épicurisme en matière d’expression : la place centrale de la σαφήνεια dans les écrits d’Épicure et, à sa suite, de Philodème, peut-être engagé dans une polémique avec Cicéron ; les rapports entre l’éloquence néo-attique, à laquelle César est généralement associé, et la recherche d’un style « naturel » par l’épicurisme ; la correction conventionnelle, explicitement évoquée dans le De analogia (alors que le stoïcisme avait amené Varron sur le terrain glissant des rapports entre l’expression linguistique et l’univers extra-linguistique).

Cette édition a fait l’objet d’une présentation publique lors de la première séance du nouveau cycle de rencontres Parlez-nous de… à la Bibliothèque Diderot, le 27 novembre 2012.

Le travail collectif d’édition se poursuivra avec d’autres textes grammaticaux fragmentaires dans le cadre du colloque international La norme et le pouvoir, qui aura lieu à Lyon les 4-6 avril 2013 et qui verra la participation de : Julia Burghini (Córdoba, Argentine), Maria Silvana Celentano (Chieti), Julie Damaggio (Lyon 2), Alessandro Garcea (Lyon 2), Ramón Gutiérrez González (Bologne), Valeria Lomanto (Turin), Luca Martorelli (Rome – La Sapienza), Marcos Antonio Pérez Alonso (Saragosse), Nicolas Redoutey (Lyon 2), Bruno Rochette (Liège), Maria Chiara Scappaticcio (Naples), Javier Uría (Saragosse), Daniel Vallat (Lyon 2), Marie Viallet (Lyon 2). Une table ronde sera spécifiquement réservée aux rapports entre le pouvoir impérial et les projets de politique linguistique.

Pour être mis au courant des initiatives et des nouveautés dans notre domaine de recherche, on peut se reporter profitablement au blog Grammaticalia.

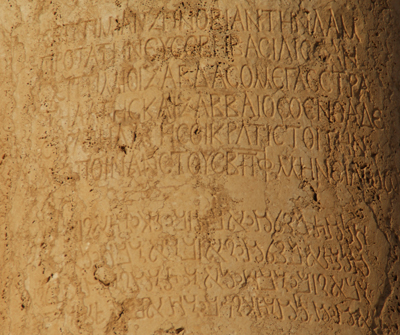

Le centre de la ville antique de Palmyre à l'Agora et le Théâtre © photo Jean-Baptiste Yon

Le centre de la ville antique de Palmyre à l'Agora et le Théâtre © photo Jean-Baptiste Yon