Résultats de la première campagne de fouilles (mai-juin 2015)

La mission archéologique de Dyrrachium (ministère des Affaires étrangères, CNRS-HiSoMA), codirigée par Catherine Abadie-Reynal du laboratoire HiSoMA et Eduard Shehi (Institut Archéologique de Tirana), a comme objectif de faire un bilan des recherches archéologiques conduites depuis la fin du XIXe s. sur ce site urbain. A la lumière de ces travaux, il s'agit aussi de développer une problématique archéologique de nature à relancer la recherche sur le terrain, interrompue depuis une dizaine d'années.

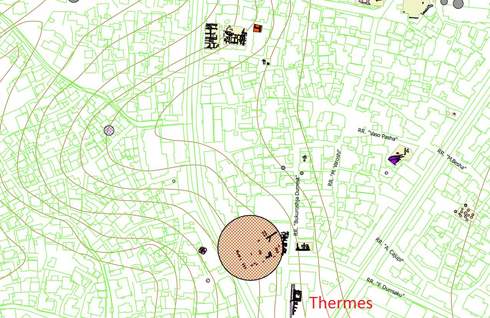

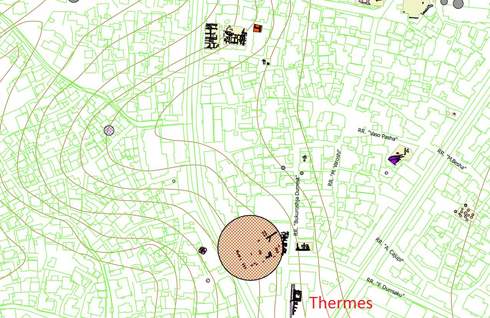

La première phase de la mission (2012-2014) a abouti à la construction d'un SIG archéologique en collaboration avec l'Ecole Supérieure de Géomètres et Topographes du Mans.

Cet outil donne les moyens de mettre en place une politique d'archéologie préventive. De plus, comme sur tout site urbain, les fouilles anciennes, disséminées, étaient difficiles à relier entre elles, à une époque où la géolocalisation n'était pas maîtrisée. Le SIG permet d'obtenir une vision globale de ces travaux et donc d'analyser pour la première fois, l'organisation du tissu urbain à partir de données sûres.

La première campagne de recherche sur le terrain a eu lieu pendant 5 semaines aux mois de mai et juin 2015. Pour avancer sur les questions de topographie du centre urbain antique, nous avons pratiqué des sondages dans une région essentielle de ce point de vue, située autour des Thermes publics d'époque romaine, fouillés en 1961. Là, en effet, plusieurs trames urbaines d'orientation différente sont présentes. De plus, cette zone est bordée, à l'ouest, par une rue importante, nord-sud, bordée d’un trottoir sous lequel coule un égout dont nous voulions reconstituer l'histoire.

Les travaux conduits cette année ont apporté des informations nouvelles sur les processus d'implantation et d'évolution du bâti dans le centre de la ville antique.

Les recherches ont d'abord confirmé que la phase la plus importante de l'occupation, dans cette région, est représentée par les Thermes publics qui sont, provisoirement, datés, du début du IIe s. apr. J.-C. Aux époques romaine tardive et byzantine, une réoccupation importante est matérialisée par des structures qui réutilisent souvent les murs des Thermes sans en reprendre la fonction puisque le bassin central, en particulier est alors comblé.

Les plans, établis lors de la fouille de 1961, ont été complètement refaits ; une couverture photographique exhaustive a été réalisée : cette documentation permettra d'établir le phasage complexe de ces bâtiments.

Des informations inédites ont aussi pu être réunies sur les phases anciennes d'occupation qui sont très mal connues à Durrës. Il apparaît qu'un grand programme urbain, antérieur aux Thermes du IIe s., a structuré ce quartier : c'est le moment où la rue nord-sud est construite et où une phase d'occupation à l'est de cette rue se met en place, sous la partie centrale des Thermes. S'agit-il déjà d'un établissement balnéaire ? En tout cas, on a alors un bâtiment de taille assez importante, comportant au moins un bassin ainsi que des murs décorés d'enduits peints. Plus au sud, cette phase est représentée par un important mur périmétrique lui aussi orienté nord-sud ; à l'ouest de ce mur, la stratigraphie montre que cette région n'est pas encore bâtie et qu'elle est sujette à des remontées d'eau. A l'est, un beau sol de briques disposées de chant en opus spicatum couvre une surface importante et correspond sans doute à un espace à ciel ouvert. Il peut être daté du début du Ier s. apr. J.-C., mais il est limité au nord par un mur nord-ouest/sud-est qui paraît antérieur. D'aillleurs cette même orientation se retrouve en plusieurs points de la zone des Thermes avec des structures qui sont régulièrement recoupées par le programme de construction du début du Ier s. Un examen rapide du matériel permet de proposer au plus tôt la fin du Ier s. av. J.-C. pour une datation de ces murs en briques et mortier. Peut-on mettre en relation cette phase orientée nord-ouest/sud-est avec la fondation de la Colonia Julia Augusta Dyrrachinorum en 31 av. J.-C. ? Pourquoi ces changements d'orientation de la trame urbaine ?

Finalement, on a pu atteindre des niveaux plus anciens sous la rue romaine (photo centrale). A environ 1m sous l'unique niveau de circulation mis au jour, un alignement de gros blocs de conglomérat, non liés au mortier, est apparu. D'orientation générale nord-sud, ils semblent en place et montrent qu'une occupation plus ancienne, caractérisée par une technique de construction qui n'utilise ni la brique ni le mortier est attestée. Cette occupation peut être située à l'époque hellénistique.

Le bilan de cette première campagne est considérable.

Alors que les niveaux précoloniaux et coloniaux sont mal connus à Durrës, nous avons pu montrer que l'urbanisation du centre-ville est le résultat d'un long processus. Cette région est occupée au moins depuis l'époque hellénistique. Des ruptures successives ont lieu : une rupture se produit dans les modes de construction, quand la brique liaisonnée au mortier est adoptée, probablement après la fondation de la colonie, à un moment aussi où un exhaussement du sol est réalisé, pour lutter contre les remontées d'eau, accompagné par une modification de l'orientation de la trame urbaine ; mais une solution de continuité peut aussi être observée plus tard, quand, pour une raison difficile à déterminer actuellement, une nouvelle orientation nord-sud est donnée au tissu urbain (Ier s. apr. J.-C.), ce qui n'empêche pas de réutiliser les murs antérieurs.