Les Pères fondateurs. Construction d’une Église patristique dans l’hagiographie latine du haut Moyen Âge (Ve-IXe s.)

Marie-Céline Isaïa, MCF HDR Université Jean Moulin Lyon 3

- jeudi 13 décembre 2018 - de 14h30 à 16h30 - Sources Chrétiennes - 22 rue Sala - Lyon 2e

- affiche (.pdf)

- programme 2018-2019

Archives

L’essor de la vénalité des offices : 1467-1604 ; l’avènement d’une nouvelle catégorie d’actif financier

The rise of offices venality in France: 1467-1604; the advent of a new class of financial asset

Bruno Tinel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Un travail de recherche effectué avec Nicolas Pinsard, Université Paris Nord)

- jeudi 13 décembre 2018 - de 17h à 19h - salle Élise Rivet - MSH-LSE - 14 av. Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

Histoire de terrain...

(Taposiris - Plinthine, 2018) par Alexandre Rabot, ingénieur en archéologie

La concession de la mission française des fouilles de Taposiris-Plinthine est très vaste : plus de sept kilomètres à vol d’oiseau séparent, à l'ouest, le mur des Barbares de Taposiris, du site de Gamal, à l'est...

La recherche en archéologie est une discipline dont le focus change en permanence. Les allers et venues entre les différentes échelles spatiales sont permanentes. Impossible, par exemple, de saisir les enseignements de la fenêtre étroite qu'est un sondage sans percevoir cet espace réduit au sein de son environnement élargi.

Les outils SIG sont alors un moyen performant pour gérer efficacement ces zooms et ces 'dézooms', tout en capitalisant et articulant l'information spatiale disponible, ancienne et plus récente, en l'enrichissant et en la précisant par des relevés ad hoc.

C'est dans cet esprit qu'un travail de terrain a eu lieu récemment au sein de la Mission archéologique française de Taposiris et Plinthine (gouvernorat d'Alexandrie, Egypte), équipe dirigée par Bérangère Redon, chercheur au laboratoire HiSoMA.

Travail de terrain via une carte narrative (storymap, cf.).

Dettes et constitution

Journée organisée en collaboration avec le programme « Républicanisme et économie politique » Michel Bellet, Nicolas Eyguesier, Philippe Solal, GATE L-SE. Interrogeant les interactions entre dettes (privées/publiques) ou crises économiques, et communautés, corps ou régimes politiques, cette journée accueillera des interventions de philologues, d’historiens et d’économistes, à partir de corpus allant de l’Antiquité à la période contemporaine.

- mercredi 12 décembre 2018 - de 8h30 à 17h - salle GO5 - Université Jean Monnet - 33 rue du 11 Novembre - St-Étienne

- programme de la journée (.pdf)

- programme 2018-2019

Dans le cadre du programme ANR AgroCCol, Elise Pelzer (INRA – AgroParisTech) donnera une conférence sur « Les légumineuses dans les systèmes de grande culture aujourd'hui ». Cette communication, qui s'inscrit dans un dialogue entre l'Antiquité et le monde contemporain, aura pour répondant l'archéologue Stéphane Martin (HeRMA).

- vendredi 7 décembre 2018 - 10h - salle D4-02 - ENS de Lyon - 15 parvis R. Descartes - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

Journée d’études organisée par Alcorac Alonso Déniz (CNRS/HiSoMA) - Programme 2 de l'Axe A "Dialectologie, variations dialectales", quinquennal 2016-2020

- vendredi 7 décembre 2018 - salle 404 - Université Lyon 3 - 18 rue Chevreul - Lyon 7e

- programme (.pdf)

L’analyse scientifique du phénomène oraculaire dans la Grèce antique se fonde sur une approche multidisciplinaire. Afin de décrire et d’expliquer cette manifestation constitutive de l’expérience religieuse des Grecs, les spécialistes de différents domaines combinent l’examen des données archéologiques des sanctuaires consacrés à la pratique divinatoire, l’étude des rites des consultants et des prêtres, ainsi que de l’organisation institutionnelle et civique mise en place par les cités dans lesquelles s’intègrent les centres oraculaires, sans oublier les recherches sur les développements et les mutations des pratiques divinatoires et sur le rôle des oracles dans les relations diplomatiques des états.

La philologie et la linguistique jouent aussi un rôle très important dans cet effort d’interprétation. D’une part, l’analyse, tant en synchronie qu’en diachronie, du vocabulaire employé dans les consultations et dans les réponses, éclaire un grand nombre des questions relatives aux méthodes divinatoires (p. ex., le verbe ἀναιρέω « enlever » → « rendre un oracle »). D’autre part, l’immense corpus des lamelles oraculaires découvertes au cours des différentes fouilles archéologiques menées depuis la fin du XIXe siècle au sanctuaire de Zeus de Dodone dans l’Épire, met à la disposition des spécialistes de manière directe ce dialogue intime et sacré qui constitue le fondement de la pratique oraculaire, les questions posées par les consultants et les réponses des divinités. Étant donné que la plupart des textes ont été trouvés dans un état fragmentaire, l’analyse de la diversité dialectale qu’attestent les consultations à différentes époques, ainsi que de l’anthroponymie et des alphabets épichoriques employés fournissent des informations précieuses sur les origines des consultants. Écrites dans un style simple, direct et sans prétentions littéraires, les lamelles oraculaires offrent aux linguistes l’occasion d’accéder à un style moins formalisé. Enfin, dans les réponses en vers transmises par les sources littéraires et épigraphiques s’entremêlent diverses traditions poétiques et littéraires qui nécessitent également une description détaillée. Dans cette journée six linguistes et philologues aborderont des questions sur la dialectologie, la syntaxe, le lexique et la tradition littéraire des textes oraculaires grecs.

Deux inédits pseudo-chrysostomiens sur Job : thématique, sources, problèmes

Sergey Kim

- jeudi 6 décembre 2018 - de 14h30 à 16h30 - Sources Chrétiennes - 22 rue Sala - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

- programme 2018-2019

Séminaire de recherche "Linguistique comparée des langues indo-européennes" sous la direction d'Isabelle Boehm, université Lyon 2/HiSoMA du Master Mondes Anciens.

L’adjectif ὰμόργινος. Les célèbres tissus d'Amorgos ont-ils vraiment existé ?

Professeur Julián V. Méndez Dosuna (Université de Salamanque)

- jeudi 6 décembre 2018 - 18h - salle 404 - université Lyon 3 - 18 rue Chevreul - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

Distribution de la terre en Grèce ancienne : une inscription béotienne oubliée (IG VII 3170)

Isabelle Pernin, maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, Centre Camille-Jullian

- mardi 4 décembre 2018 - 17h - salle 308 - MILC - 35 rue Raulin - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

- programme 2018-2019

(décembre 2018)

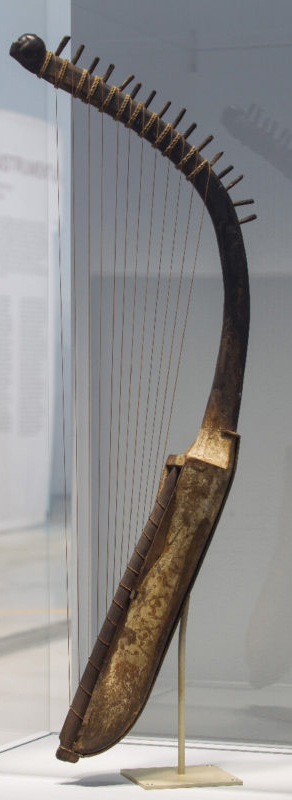

Un article (.pdf) sur les étapes de ce long travail jusqu'à son aboutissement est paru dans la revue du CNRS Histoire de la recherche contemporaine, dans les varia du dossier "Champs et contrechamps de la musicologie". Le volume sera disponible en ligne en juin 2020.

- du 9 février au 6 mai 2018 - Caixa Forum, Barcelone

Sibylle Emerit, chercheuse au laboratoire HiSoMA, est co-commissaire de l'exposition.

L’exposition est co-organisée par le musée du Louvre-Lens, la Obra Social "la Caixa Forum" et le musée du Louvre. Elle est conçue en partenariat avec les Écoles françaises à l’étranger : École française de Rome, École française d’Athènes et Institut français d’archéologie orientale. La Caixa Forum présente la première exposition en Espagne consacrée à la musique des anciennes civilisations de l'Orient, de l'Egypte, de la Grèce et de Rome.

Première exposition consacrée à la musique dans les grandes civilisations de la Méditerranée ancienne (Orient, Égypte, Grèce et Rome).

- du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018

- site du musée Louvre Lens

- bibliographie (.pdf) proposée pour le petit déjeuner de la MOM du 28 septembre 2017

Conçue en partenariat avec les écoles françaises à l'étranger (l’École française de Rome, l’École française d'Athènes et l’Institut français d'archéologie orientale), elle s’adosse au programme de recherche "Paysages sonores et espaces urbains de la Méditerranée ancienne".

Omniprésente dans les sociétés anciennes, la musique occupait des fonctions multiples. Interprétée par des musiciens professionnels ou amateurs, elle accompagnait les hommes dans les différentes étapes de leur vie, de la naissance à la mort. Jouée aussi bien sur les champs de bataille qu’à la table des puissants, elle était par ailleurs intégrée aux rites religieux et servait d’intermédiaire entre hommes et divinités. Connue de tous et pratiquée par beaucoup, la musique constitue donc pour le visiteur une clé à la fois originale et universelle pour accéder à des civilisations disparues et découvrir leur organisation sociale, politique et religieuse. Des sceaux-cylindres mésopotamiens aux reliefs monumentaux romains, en passant par les papyrus égyptiens et les vases grecs, l’exposition rassemble près de 400 oeuvres d’une grande diversité. Souvent fragiles, certaines pièces n’ont jamais été montrées au public. Elles proviennent des collections du Louvre et d’une vingtaine d’institutions françaises et étrangères, dont le British Musem, le Musée national d’Athènes et le Metropolitan Museum à New York.

Le parcours de l’exposition intègre également des dispositifs sonores inédits, permettant d’écouter des reconstitutions de sons d’instruments antiques, ainsi que le plus ancien chant connu à ce jour dans le monde.

Commissaires

Sibylle Emerit, ancien membre de l’Institut français d’archéologie orientale, membre du laboratoire HiSoMA ; Hélène Guichard, Violaine Jeammet et Ariane Thomas, musée du Louvre ; Sylvain Perrot, ancien membre de l’École française d’Athènes, Académie de Strasbourg ; Christophe Vendries, université de Rennes II ; Alexandre Vincent, ancien membre de l’École française de Rome, université de Poitiers ; Nele Ziegler, CNRS, laboratoire Digitorient.

Scénographie

Atelier AtoY – Naori Yamazoe et Chiaki Yatsui.

L’exposition en quelques chiffres

1,9 : en centimètres, la plus petite œuvre exposée. Il s’agit d’une pièce de monnaie (didrachme) en argent, provenant de Délos dans les Cyclades (Grèce) et décorée d’une cithare, conservée à la Bibliothèque nationale de France.

29 : le nombre de prêteurs de l’exposition.

33 : le nombre d’instruments différents, exposés ou représentés (vents, cordes et percussions).

219 : en centimètres, la plus grande œuvre exposée. Il s’agit du sarcophage de Julia Tyrrania, conservé au musée de l’Arles antique.

374 : le nombre d’œuvres exposées.

Couverture médiatique

- Archéologia, sept 2017 (.pdf)

- Le Monde des Religions, sept 2017 (.pdf)

- La Revue de l'Histoire, août 2017 (.pdf)

- Page Patrimoine/Histoire, site de FranceInfo, 13 septembre

- Le site de La Voix du Nord, 14 septembre

- La Voix du Nord, 15 sept 2017 (Une) (.pdf)

- La Voix du Nord, 15 sept 2017 (article) (.pdf)

- Communiqué de presse du Louvre-Lens (.pdf)

- La marche de l'Histoire de France-Inter, 27 septembre

Pagination

- Première page

- Page précédente

- …

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- …

- Page suivante

- Dernière page