Un des objectifs de la délégation au CNRS (2015-2017) de Jérôme Maucourant (maître de conférences-HDR, science économique, Université Jean Monnet), au sein du laboratoire HiSoMA, était la mise en place d’un séminaire régulier, sur une base mensuelle, d’un séminaire interdisciplinaire d’histoire économique.

Cette ambition fut réalisée bien au-delà de ce qui était escompté : la dernière séance de ce séminaire prendra la forme de deux journées d’études en novembre 2019. C’est grâce à l’engagement actif du CIHAM, en la personne de Clément Lenoble (chargé de recherche, CNRS), que ce séminaire a pu être prolongé deux années de plus. Du point de vue financier, il convient de noter que cette action s’inscrit dans un programme de recherche (CRIMEN) financé par la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon-Saint-Etienne (MSH-LSE).

Le blog du séminaire, logé dans la plate forme Hypothèses, donne un certain nombre de précisions à ce sujet. Notons simplement, que durant ces années, plusieurs laboratoires ont progressivement soutenu cette action, comme l’IAO (Institut d’Asie orientale), le LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes) et Triangle (Action, discours, pensée politique et économique). Le blog a ainsi permis ce constituer un certain nombre de ressources, textuelles ou audiophoniques.

Il importe de préciser ce qui est en cours d’achèvement ou ce qui, assez directement, en est en lien avec ce cadre de travail et qui n’est pas mentionné dans le blog. Ainsi, quant à ce qui a été publié ou quant à ce qui va l’être cette année, il convient de noter, d’abord, l’article de Jérôme Maucourant, « Transformer la valeur (sociale) en prix (de marché). Sur la résistance du social », p. 351-368, dans Massimo Vallerani dir., Valore delle cose e valore delle persone - Dall’Antichità all’Età moderna, Viella, 2019. Celle publication prolonge une intervention réalisée le 17 janvier 2017 : « En finir avec la « querelle du luxe » ? ».

Ensuite, cette année 2019, Véronique Chankowski, Clément Lenoble et Jérôme Maucourant vont publier un livre collectif intitulé Les infortunes du juste prix. Marchés, justice sociale et bien commun de l’Antiquité à nos jours (préface par Paul Jorion et postface par Jean-Yves Grenier) ; cet ouvrage est consécutif aux deux journées d’étude du séminaire, les mardi 15 décembre 2015 et mardi 21 juin 2016.

Quant aux perspectives, elles sont doubles :

● En premier lieu, la possible continuation à partir de 2020 de cette approche « Histoire-Économie », forte des liens tissés depuis quatre ans et de la nature internationale de ceux-ci, à un moment où les liens entre économie et histoire sont de plus en plus discutés : celle-là va-t-elle devenir une province de celle-ci, dans ce mouvement de l’impérialisme de l’économie comme on a pu le nommer fort justement ?

● En second lieu, la tenue de deux journées d’études en novembre 2019, où seront invités des chercheurs n’étant pas intervenu durant la période septembre 2015-novembre 2019, un livre important devant réunir les contributions de ces journées ainsi que les précédentes.

Les thèmes discutés seront :

- Épistémologie et méthodologie de la modélisation

- Institutions, développements et crises

- Dette, monnaie et valeur

- Mondialisation : intuition ou concept ?

Le recours au temps long et à des aires chrono-culturelles multiples, depuis l’Antiquité et le Moyen-Âge jusqu’aux temps modernes et contemporains, devrait favoriser la diversité des approches et le décloisonnement des analyses.

Programme des séminaires 2018-2019

● SÉANCE EXCEPTIONNELLE

Naples, 1343. Aux orgines médiévales d’un système criminel

Amedeo Feniello, professeur à l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea

L’un des plus grands spécialistes actuels de l’histoire économique et sociale de Naples à l’époque médiévale.

- vendredi 7 juin 2019 - de 10h30 à 12h30 - salle des colloques - Université Lyon 2 - 18 quai C. Bernard - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

● Économie de marché et capitalisme : concurrence et pouvoir de marché

Jean-Yves Grenier, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

- jeudi 6 juin 2019 - de 17h à 19h - salle Élise Rivet - MSH LSE - 14 av. Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

● Pratiques comptables au début du IIe millénaire en Mésopotamie : de l’histoire économique à l’histoire sociale

Gregory Chambon, directeur d’études à l’EHESS

- jeudi 9 mai 2019 - de 17h à 19h - salle Élie Rivet - MSH-LSE - 14 av. Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

● Quelle histoire pour l'analyse économique du Proche Orient ?

Abdallah Zouache, économiste IEP Lille

- jeudi 4 avril 2019 - de 17h à 19h - salle Ennat Léger - MSH LSE - 14 av. Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

Recourir à l'histoire économique est devenu commun pour expliquer les problèmes de développement contemporains du monde arabe. Nous questionnons la méthodologie standard et dominante des historiens économistes modernes. Nous mettons en évidence un biais culturaliste, dont nous déterminons les contours, lorsqu'il s'agit de traiter du monde arabe. Nous proposons enfin quelques pistes de réflexion autour d'une rencontre non culturaliste entre historiens et économistes travaillant en économie politique du monde arabe.

● Histoire de la pensée, modélisation et empirie

Rémy Herrera, économiste, chercheur CNRS, Centre d’Économie de la Sorbonne (CES)

Discutante : Véronique Chankowski, professeure des universités, Université Lyon 2, HiSoMA

- jeudi 14 février 2019 - de 17h à 19h - salle Ennat Léger - MSH-LSE - 14 av. Verthelot - Lyon 7e

- affiche ( pdf)

● "Vivre du sien" versus "produire pour vendre"

Fabienne Dourson, docteur en sciences économiques et agrégée d’économie et gestion

- jeudi 10 janvier 2019 - de 17h à 19h - salle Élise Rivet - MSH LSH - 14 av. Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

● L’essor de la vénalité des offices : 1467-1604 ; l’avènement d’une nouvelle catégorie d’actif financier

The rise of offices venality in France: 1467-1604; the advent of a new class of financial asset

Bruno Tinel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Un travail de recherche effectué avec Nicolas Pinsard, Université Paris Nord)

- jeudi 13 décembre 2018 - de 17h à 19h - salle Élise Rivet - MSH-LSE - 14 av. Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

● Les modèles économiques de la valeur et leurs langages du Moyen Âge à nos jours

Bactéries et virus menaçant la croissance du corps économique ou de la performativité des langages théologico-économiques

Giacomo Todeschini, professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Trieste

Quelques réflexions sur les ennemis de la valeur

Fabian Muniesa, chercheur au Centre de sociologie de l’innovation de Mines ParisTech

- jeudi 8 novembre 2018 - de 17h à 19h - Salle Ennat Léger - MSH-LSE - 14 avenue Berthelot - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

Par

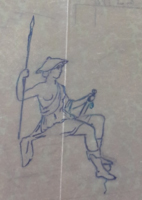

Par  aient de support de cours. Ces aquarelles reprennent des sujets liés à la Grèce antique et représentent des reliefs funéraires, des costumes, des draperies, des sculptures, des vases, des temples et des figurines en terre cuite. Elles montrent l’excellent coup de crayon de leur auteur. On trouve aussi dans ces archives des croquis humoristiques. Parmi ces archives se trouve la genèse de l’Institut Courby, ancêtre du laboratoire HiSoMA.

aient de support de cours. Ces aquarelles reprennent des sujets liés à la Grèce antique et représentent des reliefs funéraires, des costumes, des draperies, des sculptures, des vases, des temples et des figurines en terre cuite. Elles montrent l’excellent coup de crayon de leur auteur. On trouve aussi dans ces archives des croquis humoristiques. Parmi ces archives se trouve la genèse de l’Institut Courby, ancêtre du laboratoire HiSoMA.  condoléances dresse un portrait très vivant de ce grand homme ; les aquarelles montrent le talent de dessinateur de Fernand Courby et sont un témoignage non seulement de la manière dont s’organisaient les professeurs pour illustrer leurs cours à une époque où l’informatique n’existait pas mais aussi du caractère indispensable du dessin dans une carrière d’archéologue. La genèse de l’Institut Courby permet, d’un point de vue administratif, de comprendre et de connaître les étapes nécessaires à la création d’un institut dans les années 60. Pour finir, le livre d’or contient un grand nombre d’anecdotes : la photo de mariage entre Marguerite Calvet et Bernard Yon, les signatures des enfants des chercheurs lors des arbres de Noël ainsi que le menu du buffet rustique donné au pavillon du parc. Ce livre d’or donne également de nombreuses informations sur la vie de l’institut : les personnalités qui y sont passées, les prix et distinctions obtenus par ses membres ainsi que l’avis de ces derniers sur les différentes soutenances de thèse qui se sont déroulées à l’institut. Ces archives ont une valeur historique et patrimoniale inestimable car elles permettent de mieux comprendre comment fonctionnait un institut de recherche entre les années 1960 et 2000 tant du point de vue administratif que du point de vue scientifique voire même du point de vue personnel.

condoléances dresse un portrait très vivant de ce grand homme ; les aquarelles montrent le talent de dessinateur de Fernand Courby et sont un témoignage non seulement de la manière dont s’organisaient les professeurs pour illustrer leurs cours à une époque où l’informatique n’existait pas mais aussi du caractère indispensable du dessin dans une carrière d’archéologue. La genèse de l’Institut Courby permet, d’un point de vue administratif, de comprendre et de connaître les étapes nécessaires à la création d’un institut dans les années 60. Pour finir, le livre d’or contient un grand nombre d’anecdotes : la photo de mariage entre Marguerite Calvet et Bernard Yon, les signatures des enfants des chercheurs lors des arbres de Noël ainsi que le menu du buffet rustique donné au pavillon du parc. Ce livre d’or donne également de nombreuses informations sur la vie de l’institut : les personnalités qui y sont passées, les prix et distinctions obtenus par ses membres ainsi que l’avis de ces derniers sur les différentes soutenances de thèse qui se sont déroulées à l’institut. Ces archives ont une valeur historique et patrimoniale inestimable car elles permettent de mieux comprendre comment fonctionnait un institut de recherche entre les années 1960 et 2000 tant du point de vue administratif que du point de vue scientifique voire même du point de vue personnel. Stéphane Gioanni ainsi que par l’assistante de direction et de communication Aurore Béréziat. Ces archives sont consultables uniquement sur place et en présence d’Aurore Béréziat. Cependant, sur le site

Stéphane Gioanni ainsi que par l’assistante de direction et de communication Aurore Béréziat. Ces archives sont consultables uniquement sur place et en présence d’Aurore Béréziat. Cependant, sur le site