Les problèmes de traduction dans les livres de pharmacologie du Canon d’Avicenne.

Sylvie Ayari, doctorante en Histoire de la médecine, Université de Lausanne

- jeudi 1er octobre 2015 - salle Reinach - MSH MOM - 7 rue Raulin - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

- Axe A : Savoirs médicaux

Archives

La première séance sera consacrée à une présentation par Jérôme Maucourant (UJM Saint-Etienne) de la nouvelle édition française de Trade & Markets in Early Empires, publiée en 1957 par K. Polanyi, C. Arensberg et H. Pearson et traduite en français en 1975, avec une préface de Maurice Godelier, sous le titre « Les systèmes économiques dans l’histoire et la théorie ».

- mardi 29 septembre 2015 – de 17h à 19h - salle Reinach - MSH MOM – 7 rue Raulin - Lyon 7e (l'entrée se fait obligatoirement par le 86 rue Pasteur).

- La suite du programme sera annoncée prochainement (séances mensuelles).

Dans le cadre de son nouveau programme quinquennal 2016-2020, HiSoMA met en œuvre une expérience de séminaire pluridisciplinaire consacré à l’économie antique, grâce à la présence de Jérôme Maucourant (Sciences économiques, Université de Saint-Etienne, TRIANGLE), en délégation dans notre laboratoire pour l’année universitaire 2015-2016.

Ce séminaire se veut un espace de dialogue entre les disciplines : il s’agit, en partant de la présentation d’un dossier de documents, d’envisager les analyses possibles dans le champ de l’économie, et de travailler sur les interprétations des sources en pointant les malentendus qui peuvent parfois être nombreux entre les disciplines de l’histoire, de l’archéologie, et des sciences économiques, aussi bien pour les périodes anciennes que médiévales ou modernes.

En sortant de la forme habituelle des communications académiques, ce séminaire a pour ambition de jeter les bases d’un dialogue entre les disciplines, dans un cadre informel qui permet la présentation de travaux en cours d’élaboration.

Nouvelles inscriptions grecques et latines de Hégra (Arabie Saoudite)

François Villeneuve, professeur d’archéologie de la Méditerranée et du Proche-Orient

hellénistiques et romains - Université Paris 1

- mardi 22 septembre 2015 - 17h - salle Reinach - 4e étage - MSH MOM - 7 rue Raulin - Lyon 7e

- affiche (.pdf)

- programme 2015-2016

Colloque international co-organisé par Sophie Minon, professeur de linguistique et littérature grecques et membre du laboratoire.

- du 17 au 19 septembre 2015 - Université Lyon 2 et MSH MOM

- Affiche (.pdf)

- Programme (.pdf)

Le prochain congrès international de la SIEN, Neronia X, aura lieu à Rome du 6 au 8 octobre 2016, sur le thème suivant : "Le Palatin, émergence de la colline du pouvoir à Rome, de la mort d'Auguste au règne de Vespasien, 14-79."

- date limite des propositions de communication : 15 septembre 2015

- appel à communication (.pdf)

5ème Rencontre internationale

- du 6 au 9 septembre 2015 - salle des colloques (1er étage) - Délégation Languedoc-Rousssillon du CNRS - 19, route de Mende - Montpellier

- programme (.pdf)

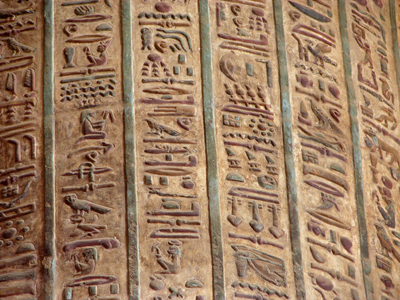

Le séminaire d’été d’Études Ptolémaïques (Ptolemäische Sommerschule) est une rencontre internationale destinée à réunir, à un rythme régulier, les spécialistes des textes rédigés en écriture hiéroglyphique d’époque ptolémaïque. Il a été organisé pour la première fois par l’université de Tübingen à Freudenstadt en 2005, puis s’est tenu successivement à Aussois (2007), Freudenstadt (2009) et Oostduinkerke (2011).

Cette cinquième édition est organisée par les équipes ASM-ENiM (Montpellier)

et HiSoMA (Lyon) avec le soutien du Labex Archimede (Univ. Montpellier / CFEETK).

La rencontre, conçue comme un atelier collaboratif, vise à partager les recherches en cours sur la traduction et l’interprétation de textes pto- lémaïques, majoritairement issus de temples d’époque gréco-romaine, mais aussi de statues ou autres supports.

Les chercheurs en Antiquité, littéraires, éditeurs de textes, historiens, archéologues, utilisent depuis déjà longtemps les techniques du numérique. Le besoin s’est fait sentir de comparer les différents usages du numérique dans ces domaines, de faire circuler la connaissance afin de permettre de nouveaux usages, d’envisager des pistes d’évolution.

Le colloque est consacré à quatre grands thèmes : édition de textes et de scholies, prosopographie, épigraphie, ainsi que géographie antique et archéologie.

Le laboratoire HiSoMA est partenaire et participant.

- du 2 au 4 septembre 2015 - MSH Alpes - Grenoble

- inscription gratuite mais obligatoire

- site du colloque

Résultats de la première campagne de fouilles (mai-juin 2015)

La mission archéologique de Dyrrachium (ministère des Affaires étrangères, CNRS-HiSoMA), codirigée par Catherine Abadie-Reynal du laboratoire HiSoMA et Eduard Shehi (Institut Archéologique de Tirana), a comme objectif de faire un bilan des recherches archéologiques conduites depuis la fin du XIXe s. sur ce site urbain. A la lumière de ces travaux, il s'agit aussi de développer une problématique archéologique de nature à relancer la recherche sur le terrain, interrompue depuis une dizaine d'années.

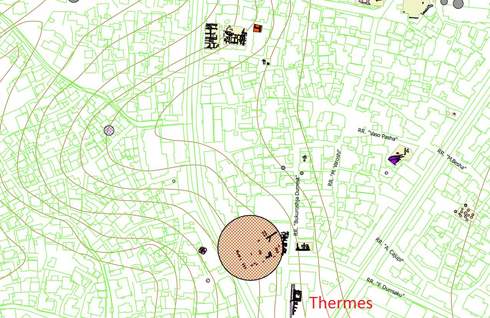

La première phase de la mission (2012-2014) a abouti à la construction d'un SIG archéologique en collaboration avec l'Ecole Supérieure de Géomètres et Topographes du Mans.

Cet outil donne les moyens de mettre en place une politique d'archéologie préventive. De plus, comme sur tout site urbain, les fouilles anciennes, disséminées, étaient difficiles à relier entre elles, à une époque où la géolocalisation n'était pas maîtrisée. Le SIG permet d'obtenir une vision globale de ces travaux et donc d'analyser pour la première fois, l'organisation du tissu urbain à partir de données sûres.

La première campagne de recherche sur le terrain a eu lieu pendant 5 semaines aux mois de mai et juin 2015. Pour avancer sur les questions de topographie du centre urbain antique, nous avons pratiqué des sondages dans une région essentielle de ce point de vue, située autour des Thermes publics d'époque romaine, fouillés en 1961. Là, en effet, plusieurs trames urbaines d'orientation différente sont présentes. De plus, cette zone est bordée, à l'ouest, par une rue importante, nord-sud, bordée d’un trottoir sous lequel coule un égout dont nous voulions reconstituer l'histoire.

Les travaux conduits cette année ont apporté des informations nouvelles sur les processus d'implantation et d'évolution du bâti dans le centre de la ville antique.

Les recherches ont d'abord confirmé que la phase la plus importante de l'occupation, dans cette région, est représentée par les Thermes publics qui sont, provisoirement, datés, du début du IIe s. apr. J.-C. Aux époques romaine tardive et byzantine, une réoccupation importante est matérialisée par des structures qui réutilisent souvent les murs des Thermes sans en reprendre la fonction puisque le bassin central, en particulier est alors comblé.

Les plans, établis lors de la fouille de 1961, ont été complètement refaits ; une couverture photographique exhaustive a été réalisée : cette documentation permettra d'établir le phasage complexe de ces bâtiments.

Des informations inédites ont aussi pu être réunies sur les phases anciennes d'occupation qui sont très mal connues à Durrës. Il apparaît qu'un grand programme urbain, antérieur aux Thermes du IIe s., a structuré ce quartier : c'est le moment où la rue nord-sud est construite et où une phase d'occupation à l'est de cette rue se met en place, sous la partie centrale des Thermes. S'agit-il déjà d'un établissement balnéaire ? En tout cas, on a alors un bâtiment de taille assez importante, comportant au moins un bassin ainsi que des murs décorés d'enduits peints. Plus au sud, cette phase est représentée par un important mur périmétrique lui aussi orienté nord-sud ; à l'ouest de ce mur, la stratigraphie montre que cette région n'est pas encore bâtie et qu'elle est sujette à des remontées d'eau. A l'est, un beau sol de briques disposées de chant en opus spicatum couvre une surface importante et correspond sans doute à un espace à ciel ouvert. Il peut être daté du début du Ier s. apr. J.-C., mais il est limité au nord par un mur nord-ouest/sud-est qui paraît antérieur. D'aillleurs cette même orientation se retrouve en plusieurs points de la zone des Thermes avec des structures qui sont régulièrement recoupées par le programme de construction du début du Ier s. Un examen rapide du matériel permet de proposer au plus tôt la fin du Ier s. av. J.-C. pour une datation de ces murs en briques et mortier. Peut-on mettre en relation cette phase orientée nord-ouest/sud-est avec la fondation de la Colonia Julia Augusta Dyrrachinorum en 31 av. J.-C. ? Pourquoi ces changements d'orientation de la trame urbaine ?

Finalement, on a pu atteindre des niveaux plus anciens sous la rue romaine (photo centrale). A environ 1m sous l'unique niveau de circulation mis au jour, un alignement de gros blocs de conglomérat, non liés au mortier, est apparu. D'orientation générale nord-sud, ils semblent en place et montrent qu'une occupation plus ancienne, caractérisée par une technique de construction qui n'utilise ni la brique ni le mortier est attestée. Cette occupation peut être située à l'époque hellénistique.

Le bilan de cette première campagne est considérable.

Alors que les niveaux précoloniaux et coloniaux sont mal connus à Durrës, nous avons pu montrer que l'urbanisation du centre-ville est le résultat d'un long processus. Cette région est occupée au moins depuis l'époque hellénistique. Des ruptures successives ont lieu : une rupture se produit dans les modes de construction, quand la brique liaisonnée au mortier est adoptée, probablement après la fondation de la colonie, à un moment aussi où un exhaussement du sol est réalisé, pour lutter contre les remontées d'eau, accompagné par une modification de l'orientation de la trame urbaine ; mais une solution de continuité peut aussi être observée plus tard, quand, pour une raison difficile à déterminer actuellement, une nouvelle orientation nord-sud est donnée au tissu urbain (Ier s. apr. J.-C.), ce qui n'empêche pas de réutiliser les murs antérieurs.

Journée d'étude organisée par Christian Bouchet et Pascale Giovannelli-Jouanna, enseignants-chercheurs, université Lyon 3.

Dans le prolongement du colloque international des 5-7 juin 2013 "Isocrate. Entre jeu rhétorique et enjeux politiques" (actes actuellement sous presse), une journée d'étude intitulée "Autour d'Isocrate" est organisée en juin 2015. Principalement consacrée à l'environnement intellectuel, culturel et politique d'Isocrate, cette rencontre traitera des relations entretenues par le rhéteur athénien avec les philosophes, les historiens et les orateurs du IVème s. av. J.-C.

Elle reviendra aussi sur la nouvelle édition d'Oxford actuellement en cours d'achèvement.

- lundi 8 juin 2015 - amphi Doucet-Bon - 18 rue de Chevreul - Lyon 7e

- programme (.pdf)

Cette première édition sera consacrée à "La ville".

- Programme complet (.pdf)

25 siècles de bain collectif en Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique

TABLE RONDE de Marie-Françoise Boussac, Professeur d’histoire grecque, Université Paris Ouest Nanterre ; Thibaud Fournet, architecte et archéologue au CNRS ; Bérangère Redon, chercheur associé au CNRS ; Sylvie Denoix, directrice de recherche au CNRS, Orient et Méditerranée / Islam médiéval.

- samedi 6 juin 2015 - de 147h30 à 18h30

Présentation de l’ouvrage 25 siècles de bain collectif en Orient (Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique) de Marie-Françoise Boussac, Sylvie Denoix, Thibaud Fournet, Bérangère Redon (2014, éd. IFAO).

Cet ouvrage constitue la publication des actes d’un colloque organisé à Damas en 2009 portant sur les bains collectifs en Méditerranée orientale, de l’Antiquité (haute époque hellénistique) à l’époque moderne (fin de l’époque ottomane). Il a pour objectif d’examiner le phénomène balnéaire à l’échelle du Proche-Orient, sur une vaste aire géographique allant du Yémen à l’Arabie et la Syrie, en passant par Chypre et l’Egypte, pour tenter d’en proposer une vision d’ensemble et d’en souligner la complexité. Une ouverture spatiale est également opérée sur la péninsule ibérique, le Maghreb, la Grèce et l’Asie mineure, afin de mieux appréhender les cheminements du phénomène balnéaire dans le temps et dans l’espace. L’ensemble des nombreuses contributions de l’ouvrage permet de mettre en lumière l’extrême richesse et l’intérêt scientifique du patrimoine balnéaire du Proche-Orient, à toutes les époques et dans toutes les contrées étudiées. Il propose ainsi une autre vision de l’histoire du bain collectif.

"L’Institut du Monde Arabe est depuis 1987 un pont entre la France et le monde arabe dont il a pour mission de souligner l’apport à la civilisation universelle. Il est largement ouvert à tous ceux que préoccupe le destin des deux rives de notre mer commune. Les relations entre les français et le monde arabe sont si anciennes, si riches de leurs échanges mutuels, et parfois de leurs affrontements, et leur avenir est si évidemment lié qu’il nous est apparu nécessaire que s’ouvre à l’IMA une grande "université populaire"...

Extrait de la préface de Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe.

"Si l’imagerie commune identifie les Arabes aux déserts, cette haute culture s’est exprimée dans d’imposantes réalisations urbaines, d’où le choix du thème de la ville pour cette première édition des rendez-vous de l’histoire du monde arabe. Continuité entre la ville antique et la ville dite arabe, puissantes réalisations de l’époque médiévale, spécificité de la période ottomane, originalité du moment colonial et problématiques de l’époque contemporaines seront ainsi abordées dans divers débats et conférences avec aussi des communications sur l’actualité de l’histoire du monde arabe...

"Dans un moment où les discours réducteurs répondent aux pratiques les plus nihilistes, il est d’une urgence civique au plus haut niveau de reprendre avec des historiens et des chercheurs professionnels les mille et un foisonnements de l’histoire du monde arabe..."

Extrait du propos d'Henry Laurens, historien, professeur au Collège de France, membre du Comité scientifique des Rendez-vous de l'Histoire du monde arabe.

Pagination

- Première page

- Page précédente

- …

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- …

- Page suivante

- Dernière page